家族のなかにある三角関係

三角関係といえば、男女3人が恋愛関係に陥った状態のことで、こじれた人間関係の代表的なものです。例えば1人の女性を2人の男性が取り合う場合、男性は自己アピールすると同時に、もう一人の男性の悪口を言って、女性との関係を裂こうとします。自分だけが女性と関係を持てるように画策するのです。

そもそも3人の人間関係は難しいものです。親友3人が集まっても、どこかの関係がうまくいかなくなると、もめごとに加わっていない人がどちらの側につくかで奪い合いになり、やはり三角関係になってしまいます。最終的に2対1の敵対関係となってしまうと3人の関係は分裂、崩壊してしまいます。

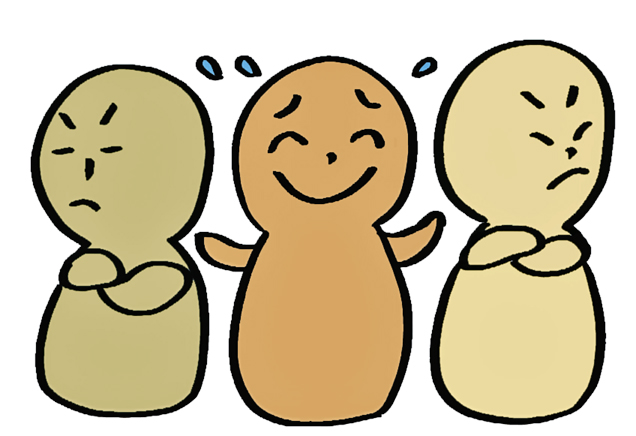

しかし、争いに加わっていない人が機転を利かして、他のもめている2人の両方の肩を持ちながら、仲裁するとします。すると、3人の関係は壊れることなく、争っていた2人は何かのきっかけで仲直りすることができるでしょう。3人が三角関係に陥ってしまったら、争いに加わっていない人の振る舞い方で、3人の関係が維持できるか、崩壊するかが決まるのです。

家庭の中にも父親、母親、子供の3人の関係があります。結婚直後は夫婦2人きりなのでうまく行っても、子供が生まれて3人となることで家庭生活に難しさが出てきます。万が一、家族のどこかの関係に争いが生じると、家庭の中に三角関係が生まれてしまうこともあるでしょう。そうなると対応の仕方によっては2対1の敵対関係ができてしまい、家庭が分裂し、崩壊する危険性もあるのです。

それでは、家庭にどのような三角関係ができてしまうのか、代表的なケースを紹介しましょう。これに気づくことで様々な家庭問題を解決するヒントが見えてくるでしょう。

1. 子供を挟んで夫婦がもめている

父親と母親がけんかをして夫婦仲が悪くなると、子供を挟んで三角関係ができます。一般的な家庭では、子供は父親よりも母親と交流する時間が長いため、母親は子供を味方につけようとします。父親の悪口を言ったり、自分は父親のせいで苦労をしていることを子供に訴え、子供と父親の仲を無意識のうちに引き裂こうとするのです。

純粋な子供は母親に同情し、父親に敵意をもつようになります。こうなると家庭は「母子チームvs父」の敵対関係になってしまいます。寂しさを感じた父親が、職場や趣味での人間関係に癒しを求めるようになり、ついに不倫にでも発展したら、家庭は完全に崩壊です。

夫婦がいつも仲良くできるのは不可能です。意見が食い違うことがあって当然でしょう。しかし、お互いの悪口を子供に吹き込んで味方につけるなど、争いに子供を巻き込んでしまうことは良くありません。問題は拡大し、子供の心にも傷跡をつくってしまい、二次被害、三次被害が生まれてしまいます。

最悪の場合には家庭は崩壊してしまいます。夫婦は子供を巻き込むことなく、頼るのであったら信頼できる第三者を仲裁にして夫婦同士で問題を解決しましょう。

2. 母親を挟んで父親と子供がもめている

子供の将来の進路などで父親と子供がもめると、母親を挟んで三角関係ができます。子供は身近な母親を味方につけようと、父親の不満をぶつけます。ここで母親が子供側についてしまい、やはり「母子チームvs父」の状態に陥ってしまうと良くありません。

解決するためには母親の立場が鍵を握っています。母親は子供と父親の両方の味方をしながら、もめている2人の仲裁役に専念するべきです。この立場で辛抱づよく耐えていると、関係修復のチャンスが巡ってくるでしょう。

3. 父親を挟んで母親と子供がもめている

母親が情緒不安定であったり、精神障害がある場合に、思春期になった子供が母親に反発することがあります。このような場合、父親を挟んでの三角関係ができます。ここで父親が子供に同情してばかりいると、「父子チームvs母」という敵対関係に陥ってしまいます。

そこで重要なのは、父親の立場です。母親と子供の両方の味方をしながら、2人の仲裁役をしましょう。

4. 親を挟んで兄弟がもめている

兄より弟の方が勉強ができる、姉より妹の方が可愛い、など、兄弟の位置関係とは逆の優劣があると、兄弟間のもめごとに発展することがあります。母親を挟んで兄弟の三角関係、もしくは父親を挟んで兄弟の三角関係となります。

親が兄弟と平等に接することなく、どちらかだけと仲良くなってしまうと、2対1の敵対関係が生まれてしまいます。家庭に味方のいなくなった子供は、家庭の外に癒しを求めて非行に走ったり、心を病んでしまうでしょう。親はあくまでも子供たちと平等に接することが問題解決のポイントです。

家庭内のもめごとに三角関係を考えると、問題を整理しやすく、家族それぞれの立ち回り方が分かってきます。これは、実際に心理カウンセリングでも応用されています。家庭の三角関係が2対1の敵対関係にならないように、挟まれた人の役割が問題解決の鍵を握っています。