うつ病でやった方がよいこと

うつ病で大切なことは、何事も焦らないこと、無理をしないことです。

うつ病に気づいて精神科を受診したものの、時間に限りがあるため、十分に質問もできないまま診療が終わってしまうことがあります。特に気になることは、薬を飲むこと以外に、日々をどうやって過ごすかということではないでしょうか。

今回は、うつ病の療養中にやった方がよいことを紹介しながら、日々の過ごし方について説明したいと思います。

うつ病は風邪のようにすぐ治る病気ではありません。予防も含めて数年、数十年と治療を続ける必要があります。この期間の生活の仕方として身に着けて欲しい8つのことを紹介しましょう。

1 急性期や再発期はともかくゴロゴロ

うつ病の症状が急激に出ている時期は、「急性期」と呼びます。また、回復して順調に生活していたのに、何かのきっかけで再び具合が悪くなることを「再発期」と呼びます。

ともに、まるですべてを失ったように絶望的で何もできなくなる時期です。この期間は何もせず、ともかくゴロゴロして過ごしましょう。

うつ病は生きるエネルギーが枯れ果てた状態です。そもそも何もできなくなってしまうのが症状です。建設的なことは何もせずに、生きるエネルギーを充電するために、食べることと眠ることだけを意識しましょう。「何もしないで1日が終わった」で良いのです。

休んでいれば、急性期や再発期は数カ月で必ず過ぎ去って行くはずです。薬をきちんと飲めば2週間から1カ月で改善されます。

2 安定期も無理をしない

辛い時期を過ぎたらといって、生活のペースをいつも通りに戻すのはまだ早いでしょう。何事も本来の自分の60%くらいのペースを保つようにします。

60%といっても難しいかも知れませんが、具体的に言うと、「疲れたら休む」でなく、「疲れる前に休む」、「余力を残して休む」という習慣です。

「時間があるからこれもやっておこう」、「寄ったついでにこれもやっておこう」という考え方も良くありません。「時間があるならゆっくりする」という考え方をもつべきです。

物事を効率的に考えるのでなく、効率が悪くても自分をいたわることを優先しましょう。

3 焦らないこと

「みんな先に行って、置いてかれる」と焦ってしまうのは、うつ病の症状です。療養中は、うまく行っている人と比べて、「情けない」と自分を責めてしまいがちです。焦って何かアクションを起こしても、よけいに空回りしてしまいます。

焦る気持ちに追い立てられたら、「病気なんだからできなくて当たり前」と開き直りましょう。

うつ病の経験は損ばかりではありません。苦しい期間だからこそ、回復した後は他人の苦しみも理解できるようになり、心の成長につながります。療養生活は決して無駄な時間ではありません。

4 体を動かすこと

体を動かすことはうつ症状を改善させたり、予防したりする効果があります。

とは言え無理は禁物です。まずは軽いウォーキングからチャレンジしてみましょう。

しかし、「今日の外出はきついな」と感じたら家でゆっくりするべきです。その方が回復につながります。「外出もできずに情けない」と自分を責める必要はないのです。

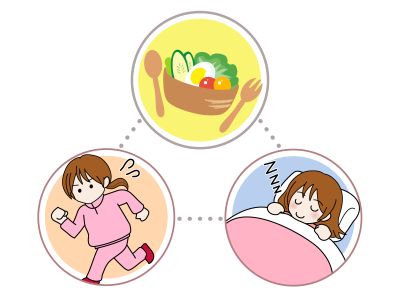

5 規則正しい生活

同じ時刻に起床、同じ時刻に食事、同じ時刻に床につくという規則正しい生活は、脳の活動を助け、うつ病からの回復につながります。

食事も朝昼晩と3回食べるようにしましょう。「お腹がすいたから食べる」でなく、「朝、昼、晩と時間になったから食べる」といった感じです。

当たり前のことに聞こえますが、意外とできていない人も多いようです。小学校で教わったようなことですが、規則正しいリズムはとても大切なことなのです。

6 自分を大切にすること

うつ病は心が傷つき、自分を大切にすることを忘れてしまった病気でもあります。これからは自分を大切にすることも意識しましょう。

勘違いされやすいのですが、自分を大切にするとは、自己中心的になるという意味ではありません。

「本音を無視して、むやみに自分を犠牲にしない」、「意味のない我慢はしない」、「できないことは断る」、「健康に気を遣う」、「自分を向上させるためにお金や時間を投資する」といったことが自分を大切にするということです。

7 癒し

療養期間中は、心の拠り所、心が癒されることを大切にしましょう。

推し活、スポーツ観戦、映画鑑賞、カラオケ、旅行など、人によって心が満たされることは違いますが、やって心が満足できることは無駄と考えてはいけません。

心の満足のために時間やお金を費やすことはとても大切なことです。

8 マインドフル

みなさんは、壮大な自然を目の前にした時、お寺や神社やパワースポットで清らかな雰囲気を味わっている時、神仏(しんぶつ)とか自然の摂理とでも表現できる大きな存在を感じることはないでしょうか?

その雰囲気を味わっていると、小さなことでクヨクヨしている自分が馬鹿らしくなり、吹っ切れた気持ちになることがあります。

これは自分を俯瞰(ふかん)して見つめることにより、ネガティブな考えや感情に振り回されない状態になっているのです。

心理学では「マインドフル」と呼びます。マインドフルとは、仏教の正念(しょうねん)という瞑想による悟りの境地を英語に訳したものです。

アメリカでは瞑想を精神医学に応用し、「マインドフルネス」という瞑想法が生まれました。

マインドフルといっても難しいことではなく、本来人間に備わっている心の在り方です。自然の多いところ、お寺や神社、パワースポットなどに出かけて行き、居心地のよいところに座って心を穏やかにしてみましょう。

自然を前にして「自分はちっぽけな存在だな」と感じるとともに、「生きていていいんだ」、「このままでいいんだ」、「何とかなるかな」といった感覚が湧いて来るはずです。これがマインドフルです。この感覚がうつ病の回復を後押しするという研究結果があります。

最後に忘れてはならないことは、薬を続けて飲むことです。

薬には予防効果もあり、高血圧や糖尿病の薬のように長い期間飲んでも問題はありません。「もう元気になったから」と勝手にやめることがないように、主治医から「もう大丈夫ですよ」と言われるまでは続けましょう。

朝が起きるのがつらい理由

「目覚ましが鳴っても布団から出られない」、「起きても1〜2時間は頭が働かない」、「会社に行くのがしんどい…でも理由がわからない」、こういった朝の悩みはありませんか?

世の中に朝が辛くて悩んでいる人はたくさんいます。「子供の頃からそうだから仕方ない」とあきらめている人もいると思いますが、単純に体質や努力の問題で済まないケースもあります。朝が起きられない背後には、心理的、医学的な問題が隠れていることもあるのです。

そこで今回は朝起きるのがつらい心理学的、医学的な5つの理由を解説していきましょう。

1 プレッシャーやストレスが多い

朝起きるのがつらい人の中には、日常的に強いプレッシャーやストレスを抱えている場合があります。

「今日もやることが山積み」、「苦手な人に会わなくてはならない」、「仕事の結果が思うように出せない」といったプレッシャーやストレスが蓄積していくと、「朝=嫌なことが始まる時間」という認識が無意識に刷り込まれてしまいます。

その結果、睡眠が浅くなり、朝が来るのを体や心が拒否するようになります。そして、目覚めた瞬間に「行きたくない」、「逃げたい」と感じる状態になるのです。

特に、責任感が強い人ほど「今日も完璧にこなさなきゃ」と自分を追い込みがちです。このような心理的な負担が、朝の心身の重さとして現れます。つまり、朝起きられないのは、日々のストレスが限界を超えているサインなのです。

病気ではないのに、子供が朝起きられずに学校に行かない場合は、学校や家庭に何らかの問題があるサインです。子供は悩みを言葉にすることができないために、朝が起きられないという形でSOSを発しているのです。

「勉強についていけない」、「友達をつくれない」、「いじめがある」といった問題が隠れているはずなので、周りの大人が早く気づいてあげる必要があります。決して怠けているのではありません。

2 楽しいことがない

人生に楽しいことがないと、朝起きる意味を見出せません。子供の頃は友達と遊べる喜びだったり、休日には親にどこかに連れていってもらえたり、色々な刺激で楽しいことが沢山あったかも知れません。

ところが、大人になると「刺激的」、「楽しい」と感じることが少なくなり、「今日はこれをやりたい」というようなワクワク感がありません。今の仕事や生活に希望を持てないでいるのです。

朝起きても、やりたいこと、会いたい人、行きたい場所がなければ、力が出ないのは当然です。これは、心のエネルギーが枯れているサインでもあります。

3 生活リズムの乱れが慢性化している

朝がつらい人の身体的な理由で最も多いのが、生活リズムの慢性的な乱れです。人は朝日を浴びた時から、脳の中でセロトニンという物質の分泌が始まり、1日のリズムがスタートします。

14~16時間くらいするとセロトニンの分泌が減り、メラトニンという物質の分泌が増えることで自然な眠気が起こります。これによって24時間の生活のリズムが作られており、「体内時計」と呼ばれています。

ところが、「朝日を浴びる時間がほとんどない」、「起床時間が日によってバラバラ」、「遅くまで残業をしている」、「眠る直前までスマホやパソコンを見ている」、といった生活を続けていると、体内時計が乱れてしまいます。

また、「食事のタイミングが不規則」、「野菜を食べない」、「運動不足」といったこともセロトニン分泌を低下させるために、体内時計が乱れがちです。

これらの理由から、在宅勤務やフリーランス、シフト勤務の人は体内時計が乱れ、朝がつらくなりやすいことがお分かりになると思います。朝をスッキリさせるためには、普段から規則正しい生活を心がけるようにしましょう。

4 起立性調節障害

生まれつき血圧が低い人は、朝のエンジンがかかるまでに時間がかかります。また、小学生から思春期にかけて、朝の血圧が低いために学校へ行けなくなる人もいますが、これは「起立性調節障害」と呼ばれる病気です。

ストレスが原因で、大人になってから発症することもあります。自律神経の失調により血圧のコントロールがつかなくなる病気です。

血圧が低く、「朝起き上がるとふらつき、動悸や息切れ、吐き気が起こる」、「午前中は頭が働かず、午後からようやく動ける」、「怠けてるわけじゃないのに、朝だけ本当に無理」という人は、この可能性を疑ってみてください。

小児科、循環器科、神経内科で診療ができます。軽度であれば生活改善で良くなることもあり、血圧をあげる薬が処方される場合もあります。

5 うつ病

朝起きるのが極端につらい場合は、うつ病の可能性があります。「朝のつらさ」は、うつ病の典型的な症状の一つです。行かなくてはならない学校や職場を遅刻したり、休んでしまったりというレベルの場合は、病気と考えるべきでしょう。

うつ病は、脳内のセロトニン分泌が減ってしまう病気であるため、生活リズムがいつのまにか狂ってしまいます。努力や気合で朝起きようとしてもどうにもなりません。まずはうつ病の治療を優先しましょう。

以上、朝起きられない理由について解説しました。

今回ご紹介したように、朝をスッキリさせるためには、ストレスを解消すること、規則正しい生活をすることから始めてください。

毎朝日光に当たることや軽い運動をすることも大切です。また、日々の楽しみを見つけることも気持ちよく目覚める活力になります。何か心から喜べることを探してみましょう。

しかし、何をどうしても改善されない場合はうつ病を疑うべきです。治療で改善するので、医療機関に相談してみてください。

うつ病の人が身につけたいスキル

今回の記事は、うつ病の発病や再発を予防するために、うつの人が絶対に身につけておきたい6つのスキルについて説明します。6つの中には、当たり前のようで意外とできていないことがあると思いますので、ぜひチェックしてみてください。

1 断るスキル

人に親切にすることはとても大切なことですから、頼まれたことを断る時には良心の呵責を感じます。ところが、世の中には人を利用することしか考えない人や職場もあるのは事実です。そういった人や職場に関わると、私たちの親切心が悪用されてしまいます。

うつ病になった人から、「やり方をきちんと教えてくれないのに、仕事が次から次と舞い込んで来た」という話をよく聞きます。あの時「これ以上できません」と断ることができていたら、病気にならなかったと後悔しているのです。

具合を悪くしても職場は責任をとってくれません。時に優しさが仇になることもあるのです。何を言われようが、できないことは「できません」と断ることが必要です。

他にも、「復職したばかりなのに新しいプロジェクトを組まれてしまう」、「伝えたのにハラスメントをした人が相変わらず近くにいる」ということもよく耳にします。伝わっているはずのことが、伝わっていないことは職場で日常茶飯事です。

「私のことは分かってもらっているはずだ」と性善説に立つのではなく、できないことはしっかり断るというスキルを身につけましょう。

2 人を頼るスキル

先ほども紹介しましたが、「職場で分からないことを質問できない」、「仕事が多いのに誰も手伝ってくれない」、こうしたことからうつ病になる人はとても多いのです。大変なことを自分一人で抱え込んでしまうことは、うつ病の大きなリスクです。

「人を頼るな」と言われて育ってきた私たちですが、人を頼ることは大切なスキルなのです。すべて自分で何とかするのでなく、普段から分からないことやできないことは積極的に人を頼ってみましょう。

3 「もったいない」と思わないスキル

「もったいない」の精神は日本人の美徳と言われ、私たちの生活習慣に身についています。しかし、「時間がもったいない」、「お金がもったいない」とケチケチした生活で、余裕がなくなってしまうこともあります。

例えば、「時間があるからやってしまおう」、「出かけたついでに別の用事も済ませておこう」、「お金がもったいないから自分でやってしまおう」、こうした「もったいない」の精神が自分の負担を増やしてしまい、うつ病のリスクを高めていることもあります。心を病んでしまう原因になるので、なんでもかんでも「もったいない」はやめましょう。

4 疲れる前に休むスキル

集中力に自信がある人は、逆に疲れを感じにくいという欠点があります。集中し過ぎて、疲れの感覚が遮断されてしまうのです。作業の最中には疲れに気づかなくても、作業が終わった途端に、激しい疲れを感じるということが起こります。これもうつ病の人が陥りやすいことの一つです。

こういった人は、仕事でも家事でもゲームでも、「ここまでやったら終わる」でなく、最初から作業の時間を決めて、「時間が来たから終わる」という習慣を身につけましょう。

5 無理なスケジュールを入れないスキル

時間を決めて休むことが大切なように、時間単位だけでなく、1日無理をしたら翌日は無理をせずに休むようにしましょう。

また、1日にたくさんのスケジュールを詰め込むのも良くありません。疲れの蓄積は目に見えないので、できると思っても心も体もボロボロであることも多いのです。毎晩「あー疲れた」と床につくのでなく、余裕を持って眠りにつく生活が大切です。

6 「まあいいか」と考えるスキル

最後に紹介したい最も大切なことは、何事も「まあいいか」と割り切る習慣です。答えの出ないことに心をすり減らすことはやめましょう。

考えの沼に沈みそうになったら、「まあいいか」と切り替えるようにするのです。誤解しないでいただきたいのは、物事に投げやりになるのでなく、「自然な成り行きに心を委ねる」という意味です。

SSRIという抗うつ薬は、気分を持ち上げるというよりも、「まあいいか」とネガティブな考えを止めてくれる作用によってうつ病を治してくれます。ネガティブな考えにハマり込んでしまうのがうつ病の本質でもあることが理解できるでしょう。

自分でもどうしようもないことがあったら、考え続けるのでなく、「まあいいか」と早めに切り上げてしまいましょう。そうならない場合は、抗うつ薬の治療が不足しているのかも知れません。

「答えの出ないことは考えない」と心に決めて、「あとは神様に任せた」と割り切って生活することをお薦めします。

うつ病の人が理解してもらえないこと

うつ病で治療を受ける人が年間100万人を越えるようになり、社会のうつ病への理解が進んでいます。ところが、いまだに「怠け病」、「気の持ちよう」、「責任から逃げている」、「弱い人がなる病気」といった偏見にさらされているのが現状です。こうした誤解がうつ病の人の気持ちを傷つける原因となっています。

今回は、うつ病の人が健康な人から理解してもらえないことを7つ紹介しましょう。うつ病の方だけでなく、うつ病を経験されていない方にも、うつ病がどのようなものかを理解していただけるきっかけになることを願っています。

1 健康な人の気分の落ち込みとは質が違う

うつ病を周りの人にカミングアウトしても、「誰でもつらい時はあるよ」と返されることがあります。健康な人は、うつ病とは自分が経験したことのある悲しみの延長線上にあるものと考えがちです。

実際には、うつ病の気分の落ち込みは、健康な人が一時的に感じる落ち込みとは異質のものです。なってみないと理解できない心の状態なのです。

ですから、元気な人から「辛い気持がよく分かるよ」と言われても偽善に聞こえてしまうことがあります。うつ病の苦しさは経験した人にしか分からないのです。

2 何かを勧められても楽しめない

気分転換にどこかに誘われても楽しむことができません。テーマパークに誘われて「楽しいよね」と言われても、感情が伴わないので返事ができないのです。

そして、せっかく連れて来てもらったのに、悲しい顔をして場の雰囲気を壊してしまったことを申し訳ないと考えます。

3 気持の持ち方の問題ではない

うつ病の療養中に「気の持ちようだよ」と友人から言われて傷つくことがあります。うつ病は自分の力で気持ちを変えて治せるものではありません。

そもそも心の病気と言われていますが、実際は脳の病気です。気合で気分を持ち上げるエネルギーはありません。治療を通してエネルギーが中から自然に回復してくるのを待つしかないのです。

4 プラス思考ができない病気

うつ病の治療に認知療法というカウンセリングの治療があります。現在は保険適用もしていますが、認知療法をプラス思考にする方法と誤解している人が多いようです。

うつ病の治療に認知療法というカウンセリングの治療があります。現在は保険適用もしていますが、認知療法をプラス思考にする方法と誤解している人が多いようです。

認知療法とは、面接を通じて、子供の頃から身についてしまっている歪んだ物事の捉え方を修正する治療です。考え方を無理やりプラス思考にさせる治療ではありません。

そもそもプラス思考になれない病気がうつ病です。「物事をプラスに考えれば治るよ」と言う人もいますが、それができていたら薬の治療は必要ないでしょう。

5 自分から孤独を求めてしまう

仲間と楽しい場にいても、孤独を感じてしまうのはうつ病の症状です。まるで見えない壁に閉じ込められてしまったように感じる場合もあります。それが苦しいので、人を避けて一人でいることを好むようになります。

「人に会わないで、ひきこもっているから治らない」と言われることもありますが、そもそも人と会うエネルギーがありません。

仲間と溶け込めないこと、人と会うエネルギーがないことからひきこもってしまうのです。人から何かを誘われると、気持ちでは嬉しい反面、辛くなってしまうのがうつ病です。

6 症状は人によって違う

一言でうつ病と言ってもいくつかの種類があります。趣味を楽しんでいる姿を見た家族から、「働けるんじゃないの」と誤解されることもありますが、最初から趣味は楽しめても、仕事はできないというタイプのうつ病もあるのです。

また、うつ病と言うと「眠れない」と連想する人も多いようですが、1日中寝てばかりのうつ病もあります。そんな姿を見た家族からは、「寝てばかりいたら良くならないんじゃない」と言われますが、これも症状なのです。

7 風呂に入れたことが喜びになる

うつ病の患者さんが、「今週は風呂に入れました!」と喜んで報告してくれることがあります。健康な人から考えると不思議なことですが、うつ病の人にとってみれば風呂に入ることすらも大変な労力が必要です。

うつ病の人は、「朝が起きられた」、「散歩に出られた」という当たり前のことに達成感を感じる場合もあるのです。

当たり前のことができない自分を責め続けているので、「こんな簡単なことができないの?」と言われることは大変苦しいことです。

逆に、当たり前のことが少しずつできるようになることは回復に向かっているサインですから、むしろ大変喜ばしいことなのです。

健康な人に、心の病気を理解してもらうのは大変難しいことです。「苦しい」と訴えても、経験した人でないと理解できない世界があります。健康な人から、「私だってしょっちゅう苦しいよ」と軽々しく言われても、「分かっていないな」と失望して心を閉ざしてしまうことでしょう。

有名人が心の病気をカミングアウトしても、「病気に逃げている」、「病気なのに海外へ行くのはおかしい」と、ネットでバッシングする人が増えています。有名人であっても、そのようなバッシングでさらに追い詰められていくこともあります。

世の中には、いまだに心の病気に対してネガティブなイメージを持っている人が多いようです。うつ病に限らず、心を病んだ人の回復を暖かく見守れる社会になることを願ってやみません。

親が発達障害

毒親と呼ばれる人の中には、発達障害があると思われるケースが大変多く見られます。

毒親とは、子供に共感できず、常に自分を優先してしまう親のことです。実は毒親の中には、気づかれない発達障害があるケースが大変多く見られます。単純に性格の問題だけでなく、生まれつきの特性である可能性があるのです。

最近は発達障害に関する知識が広まってきました。しかし、子どもや若い人の発達障害についての解説は多いのですが、親に発達の問題がある場合の対処法はほとんど解説がありません。それでは、もし親に発達の問題があり、それに気づけていない場合、家庭生活はどのようになるのでしょうか?

そこで今回は、親に発達障害があったらどうなるかについて解説しましょう。発達障害の中でも、特に自閉スペクトラム症・ASDと注意欠如多動症・ADHDについて説明します。

もちろん、発達の問題を抱えながら親として立派に子育てをされている方もたくさんいらっしゃいます。今回の記事は、発達障害を持つ人のすべてが毒親になるという意味ではありませんので、誤解がないようにお願いいたします。

1 相手の話を聞かずに一方的に話す

自閉スペクトラム症・ASDは、コミュニケーションに問題がおきる発達障害です。ASDがある親は、子供の扱い方が分からないと訴えることがあります。

子供の言動が予測不能であるため、いっしょにいると苦痛に感じてしまうのです。そのために、家庭では子供と距離をとって生活しています。子供としては一緒に生活している親でありながら、打ち解けない遠い存在になってしまいます。

また、ASDは言葉が達者で饒舌な人が多く、相手の話をきかずに自分が言いたいことを一方的に話すことも特徴です。

家族といっしょにいても、自分勝手に話すだけで会話が成立しません。子供からすれば、黙って親のつまらない話を聞かされるだけなので、いっしょにいることが苦痛になります。

2 気まぐれ

注意欠如多動症・ADHDの人は、言動が気分に左右されやすく、一貫した行動をとることができません。そのために子育ては苦手な分野です。

ある時は子供にOKしたことを、別のタイミングでダメと禁止するので、子供は混乱します。例えば、時間を決めてゲームをやらせていたのに、突然腹を立ててゲーム機を捨ててしまい、ゲームは完全禁止というルールに変えてしまいます。これでは親子の信頼関係を築くことができません。

また、物忘れも症状の一つですので、子供との大切な約束をすっぽかしてしまうこともあるでしょう。

3 すぐに怒る

ADHDの人は何事も待てないのが特徴です。子供が言うことをきかないと感情的になってすぐに怒ってしまいます。子供をほめて育てるということができません。

そもそも、ADHDの親は子供時代に落ち着きがなかったので、いつも怒られて生きてきました。自分自身がほめられた経験をもっていないために、自分の子供をほめてあげることができないのです。

子どもは親のパターンを学ぶので、親を怒らせないようにうまく立ち回るようになります。しかし、子供にもADHDの傾向があると、落ち着かない子供をいつも叱りつけているという家庭になるでしょう。子供が大きくなると親子で怒鳴り合いのバトルに発展することもあります。

4 マイペース

ADHDの人はマイペースで自分ファーストになりやすい傾向があります。家族がいるのに夜遅くまで一人で飲み歩き、休日は自分だけパチンコに出かけてしまいます。

ふだんは家族とほとんど関わらないのですが、突然家族旅行を計画することもあり、家族を振り回してしまうでしょう。

部屋の使い方も自分勝手で、他の家族のことを考えずに片付けることができません。まるで大きな子供が家にいるようです。

5 強引・横暴

マイペース程度ならば良いのですが、なかには子供に何かを強要したり、言うことをきかないと暴力を振るったりするケースもあります。いわゆる毒親です。

注意をされても自分勝手なふるまいを続け、子供に共感することができず、自分の生活を変えようとしません。当然子供の心にも大きな傷跡を残してしまいます。

片親に発達の問題がある場合、子どもは健常者である親が逃げ場になります。暴君のような父親と、それから逃げ回っている母親と子供というケースが多く見られます。母親は、子供から父親の悪口を聞く毎日です。もちろん、勝手気ままな母親と、それに振り回されている父親と子供というケースもあります。

健常者である親が子供を守らない場合や、両親がともに発達の問題がある場合は、子供の逃げ場がありません。子供の心の成長に問題が残ることがあるでしょう。

発達障害の衝動性や強迫性といった症状は薬の治療で改善させることができます。子供に対して強要、横暴、支配、暴力などの問題がある場合は、周りの人が気づいて医療機関につなげてあげることが必要です。

毒親の多くは、自分に問題があると気づきません。周りから問題行為を指摘しても、「俺は一流大学を出て、立派に働いているから病気じゃない!」と反発する場合もあります。こうした場合は、警察や児童相談所に応援を頼むのが良いでしょう。

子供の頃に毒親から酷い仕打ちを受け、大人になってから親を許そうと考える人がいます。ところが、久しぶりに親に会っても、年老いた親は昔のままで全く変わっていなかったという話をよく聞きます。これは親が発達障害であり、毒親になったのは生まれつきの特性であったと考えるべきでしょう。

どうしてもつらい日の過ごし方

今日は本当につらい、今日は仕事に行けない、そんなとき。

「今日は動けない」、「どこにも行きたくない」「誰とも話したくない」布団から出るのも苦しいのに、仕事にいかなくちゃとか、何かしなくてはと焦ってしまう日。そんな瞬間は本当につらいものです。

でも、つらい日に「無理してでも頑張れとか」とか「気合が足りない」と言われると、かえって苦しくなります。

だからこそ今回は、今日がつらい日の過ごし方を5つご紹介します。少しでも心が軽くなるヒントが見つかれば嬉しいです。

1. 仕事を休む、予定は断る

朝起きた時に、布団から出たくない、どうしても体が動かないという時があります。しかし、その日に仕事や予定が入っていると、行かなくてはいけないプレッシャーに押しつぶされそうになります。

あまりにもつらくて心が壊れてしまいそうなときは、思い切って休んでしまうことも大切です。職場の人や相手側に迷惑をかけてしまうので、きちんと謝罪をした上で、休みの日にしてみるのも良いでしょう。

真面目な人ほど、休むことに罪悪感を持ちますが、そこは割り切って次回埋め合わせをすれば大丈夫です。きっと1年後には今日休んでしまったこと、今日予定をキャンセルしてしまったことは忘れています。

2.「だれにも会わない日」にする

つらいとき、人と話すのもつらい。気を使ったり、笑顔を作るのが苦痛だったりします。

そんなときは、「人と会わない日」にしてみましょう。人と会うことはとてもエネルギーを使うことです。

意図的に人と会わない日、会わない時間をつくることで心が回復していきます。人と距離を置くことは、悪いことではありません。“自分に戻る時間”を持つために必要な行動です。

3.とにかく「最低限」で生きる日だと割り切る

つらい日は、何もかもが重く感じます。料理も掃除も、ラインの返信も。そんな日は、「最低限のことだけでいい」と考えることが大切です。「ご飯は冷凍食品で」「着替えはせずに過ごしてもいい」「ベッドから動かなくてもいい」と必要最低限の行動で過ごしてみましょう。

“ちゃんとしなきゃ”という気持ちがプレッシャーになるなら、今日は“生きているだけで100点”と思ってください。完璧を手放した人ほど、ゆっくり回復していけます。

4. 「なにも考えない時間」を意識的につくる

つらいときに限って、頭の中はずっと動き続けているものです。

後悔、不安、焦り…。でも、「何も考えない」ことは意識しないと難しいものです。

そんなときにおすすめなのが、体に意識を向けることです。

「お風呂の中でただ湯船に浮かぶ」「美味しいものを食べてみる」「動画を流し聞きしてみる」など、「なにも考えない時間」をつくるだけで、心は少し休まります。思考を止めることは、**心の回復を促す“静かな行動”**です。

5.好きなことだけをする

つらい日は、「好きなことだけをやる」と割り切ることも大切です。自分に制限をかけていませんか?「頑張ること」や「我慢すること」に慣れていて、「自由に生きてみる」ということを忘れていませんか?

つらい日は思い切って、自分が好きなことをやる日にしてみるのもおすすめです。 もちろんただひたすら寝るだけの日でも良いでしょう。自分だけやらなきゃいけないことをやらないで、好きなことをやっているなんて情けないと思う必要はありません。

以上、今日がつらい日の過ごし方について紹介しました。

人は機械ではないので、調子が悪い日もあります。そんなとき、どれだけ自分に優しくなれるかが心の回復にとって重要なことです。

あなたにとっての“休む理由”や“自分を許すきっかけ”になれば嬉しいです。

毒親に育てられたらどうなる

アメリカのセラピストであるスーザン・フォワードは、子供の人生を支配し、長い期間に渡って悪い影響を及ぼす親のことを毒親と呼びました。

毒親の本質とは、子供の気持ちを理解できず、利己的な親です。周囲から見ていると普通の親のようでありながら、子供にとっては毒親であるケースもあります。

毒親に育てられたら、子供は大人になってからどうなるのでしょうか?

今回は毒親に育てられた人のサインを5つ紹介しましょう。

1 自分を主張できない

情緒が不安定で、気にくわないことがあると爆発したり、子育てを放棄したりする親がいます。このような親に育てられた子供は、いつも親の顔色を伺うようになるでしょう。

そして、親の機嫌が悪くならないように、自分の本音をがまんする習慣が身に着いてしまいます。まるで、親の感情に支配されて生きているようです。

大人になっても、他人の気持ちを常に推し量り、自分の気持ちを犠牲にしようとします。傍(はた)から見ると素直で良い人ですが、心の中では自分の本音を押し殺して生きているのです。

自分を主張できずに、いつのまにか周りに流されてしまうことがあるでしょう。

2 やりたいことが分からない

子どもがやることに対して、いちいち「ああした方が良い」、「こうした方が良い」と過剰に干渉してくる親がいます。

「この子のためだ」という理由で、教育、スポーツや芸能、そして信仰などを熱心に強要するのですが、「子供のため」と言いながら、実際は親が考える理想の型に押し込めようとしています。

このような親の元で育った人は、自分から何かをやりたいという主体性や自主性に欠けるようになるでしょう。極端な場合は無気力な人になってしまうと考えられています。

また、やりたいことを抑えられ続けるため、気持ちの逃げ場がなくなり、我慢の末に爆発することがあり、非行に走るケースも見られます。うつ病や摂食症などの心の病気になりやすい傾向もあるでしょう。

実はこうした親自身も、愛情のない家庭で育てられてきたことが知られています。他人に期待できずに、自分の力だけで生きてきた親なのです。毒親は代々連鎖することがあるのです。

3 人を信じられない・頼れない

一見普通の優しい親のようでも、何か問題が起きた時に自分のことが優先となり、子供のことを平気で見捨ててしまう親がいます。

例えば、「愛人を作って家を出て行ってしまう親」、「子供が学校でいじめを受けているのに見て見ぬふりをする親」、「父親が酒を飲んで子供に暴言を吐いているのに子供を守らない母親」など、自分ファーストの親です。

子どもは、親に助けを求めても解決にならないことを悟るようになり、「人は期待できない存在」という考え方が染みついてしまいます。

4 自分はいらない人間だと思う

「親がいつも正しい」、「子どもは親に従うべきである」という信念をもった親がいます。子供のやることは常に否定して、決して認めようとしません。ふだんは子供に無関心であり、例え良い成績をとっても、「俺はもっと良かった」と子供を褒(ほ)めることをしません。

このような拒絶する親に育てられると、子どもは自分の生きている価値を見つけることができません。大人になってからも、「自分はいらない存在である」という思いに束縛され続けます。社会に出て成功しても、自分に自信を持てません。

5 すぐにあきらめてしまう

拒絶する親に育てられると、自分の価値を見つけられないだけでなく、「願いは叶えられない」という考え方が身についてしまうことがあります。「これをやりたい」、「あれが欲しい」と思っても、必ず拒絶されてしまうので、世の中全体に対してもネガティブなイメージを持ってしまうのです。

いくつになっても、「どうせ何をやってもうまくいかない」という思いから解放されません。新しいことにも常に消極的で、何かに意欲的にチャレンジすることができなくなるのです。。

先ほども少し触れましたが、毒親自身も毒親に育てられてきました。毒親は血統を通じて連鎖することがあるのです。

しかし、すでにこの記事を見られた方は、自分の親が毒親であることに気づいており、「こんな大人にだけはなりたくない」と感じて生きて来たのかと思います。きっと、親の姿を反面教師にして、そうならないように努力していることでしょう。

「こんな大人にだけはなりたくない」と感じることは、とても大切なことです。毒親を反面教師として、そうでない人を目指すことは、毒親の連鎖を断ち切ることができます。それだけでなく、今回紹介したような毒親の影響から解放されるための出発点にもなるはずです。

血がつながっているからといっても、心がつながっていなければ、本当の親子とは言えません。毒親は、あなたのことを理解しようとしませんでした。

しかし、広い世の中には、あなたのことを親のように理解しようとしてくれる人はいるはずです。もし、「私を理解してくれる人は世の中にいない」と思っているならば、まだ出会っていないだけのことかも知れません。

あなたのことを理解しようとしてくれる人は、あなたの心の親のような存在です。こうした人との交流を続けることは、毒親からもらった毒を少しずつ消してくれるはずです。

うつ病のやってはいけないこと

あなたは、うつ病と闘っていませんか?

世の中では、「病気と闘う」、「病気を克服する」という言葉を使うことがあります。具体的には、「リハビリを頑張る」、「痛みの伴うようなつらい治療に耐える」といった感じに、病気を手ごわい敵と想定して、戦いを挑む感じです。

ところが、うつ病の療養に関しては、「闘う」、「克服する」をしたら、よけいに状態が悪くなります。なぜなら、うつ病は生きるエネルギーが枯れた状態です。そもそも闘ったり、克服したりする力が湧いて来ないのです。

むしろ「闘わない」、「克服しない」ことで治っていく病気です。ゆっくり休むことを通して、傷ついた心が癒され、生きるエネルギーを充電することが大切なのです。

しかしながら、うつ病療養中に闘っている人も大変多く見られます。闘ってしまうことで、本来うつ病の人がやるべきでないことをやってしまうことも起こります。

今回は、うつ病と闘ってしまうことから起こりやすい、うつ病療養中にやってはいけない10のことを紹介しましょう。

1.うつ病であることを認めない

何事でも、負けを認めることは悔しいことです。一生懸命やって来たのに、気持ちも体も動かなくなることは、マラソンのゴールが見えたのに、走れなくなるような感じです。私たちは、自分のことは自分が一番分かっていると勘違いしています。

「まだまだ頑張れるはずなのに、なぜ動けないのだろう」、「ただ疲れているだけ、本気を出せばなんとかなる」、「薬は飲んでいるけれど本当は必要ない」と、自分の不調を努力不足と勘違いして闘っていることがあります。

自分の限界を越えて病気になってしまったことを良く理解しましょう。いまは休むことが最も必要なので、新しいことにチャレンジするのは良くありません。

2.「心が弱い人がうつ病になる」と考える

ずいぶん理解が進んだとはいえ、世の中にはうつ病への偏見が残っています。自分自身でも、「うつ病は心が弱い人がなるもの」、「結婚できない」、「仕事を辞めなくてはならない」と考えていることがあります。

そんなことはありません。うつ病は治る病気です。まずは自分から偏見を取り除きましょう。むしろ人生を頑張り過ぎた勲章であると考えるべきです。

3.いままで通りの生活をしようとする

うつ病になると、それまで当たり前にできていたことができなくなります。風呂に入ること、部屋の片付けすらできなくなるのです。子供でもできることがなぜできないのか、そんな自分を責めてしまいます。

しかし、病気なのだからできないのが当たり前なのです。具合が悪い時は、無理して風呂に入らなくても良いし、ずっと家にひきこもっていても良いのです。今まで通りのことをやろうとして、それができない自分を責めてはいけません。

特に「無駄が嫌い」、「怠けるのが嫌い」という生活を送って来た人は要注意です。療養中は効率優先の生活を続けてはいけません。せっかくの休みを無駄にしないように、習い事や資格をとろうとしたり、海外旅行に行こうとしたりする人もいますが、よけいに具合を悪くする結果になります。

4.嫌なことから逃げない

エヴァンゲリオンの有名なセリフの一つに、主人公シンジの「逃げちゃだめだ」があります。責任から逃げ回っている自分を奮い立たせるために、「逃げちゃだめだ」と自分に言い聞かせるのです。

しかし、うつ病の時はシンジ君になってはいけません。むしろ、弱音を吐いて、自分の心を守るために嫌なことから逃げることが大切です。

うつ病療養中には、「会いたくない人と無理をして会う」、「行きたくない旅行の誘いを断らない」、こうしたことはやめましょう。やると心が壊れてしまいそうなことからは、逃げることが大切です。

5.人と比べる

自分がうまく行っていない時ほど、輝いている人が目につくものです。大谷翔平の活躍をテレビで見ると、応援するどころか劣等感で落ち込んでしまうのがうつ病の特徴です。

友人の成功すらも苦しくなってしまい、純粋に喜んであげられない自分に情けなくなります。「一緒に遊んでいた友達が今では手の届かないところにいる。それに比べて俺は何をやっているのだろう。」となってしまうのです。。

人はそれぞれに人生のペースがあるので比べても仕方ありません。他人の情報はできるだけシャットアウトするようにしましょう。

6.答えを出そうと考え続ける

同じことをクヨクヨ考えることもうつ病の症状です。「現状を打破するために答えを出さなければ」と考え続けることがありますが、ほとんどは答えの出ない内容です。

そのうちズブズブと底なし沼に沈んでしまうだけです。とんでもない結論を出して自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。

かといって考えるのをやめようとすると、よけいに考えてしまうのが人間の心理です。このような時は意識を他へ向けることが大切です。

例えば、「散歩に出るなど体を動かしてみる」、「美味しい物を食べてみる」、「電話で誰かと話してみる」、といったことをしてみましょう。

7.大きな決断をする

うつ病療養中に、「人生もうダメだ」と考え、すぐに仕事を辞めたり、大切なものを処分したりする人がいます。これとは逆に、一時的に開放的な気分になり、「会社を辞めて起業してみるか」、「自分のご褒美にエルメスのバッグを買おう」など、気持ちが大きくなることもあります。

どちらにしても後で後悔するかも知れない決断です。仕事のこと、お金のことなど、うつ病療養中は大きな決断をしてはいけません。

8.嗜好品の取り過ぎ

うつで辛い時は、飲酒、喫煙などの嗜好品をとりがちです。また、ゲームのやり過ぎ、動画の見過ぎも体に良くありません。辛い気持ちを紛らわせることは必要なことですが、やり過ぎで体に無理をさせることはやめましょう。

子供の頃に先生から言われたようなことですが、「夜はしっかり7時間以上眠る」、「朝は起きて食事をとる」、「夜更かしをしない」、といったことは、うつ病のためにも必要なことなのです。

9.薬の力を信じない

うつ病は脳のセロトニン分泌が少なくなっている病気でもあります。セロトニンを増やすには何よりも抗うつ薬が必要です。うつ病は根性で治る病気ではありません。

良くなってくると薬を忘れがちになりますが、再発の一番の原因は自分勝手に薬をやめてしまうことです。治ったと思っても最低1年間は予防の服薬を続けます。再発の場合はもっと長い期間予防の服薬を続けましょう。薬は長く飲んでも問題ありません。

10.社会資源を利用しない

日本にはうつ病治療を支援してくれる社会資源があります。代表的なものに自立支援医療・障害手帳や障害雇用、そして障害年金などがあります。ところが、「障害手帳をもつほど悪くない」、「障害雇用なんてカッコ悪い」と言って、あえて助成を受けない人も見られます。

しかし、お金の問題がうつ病をこじらせていることもあります。積極的に助成を受けて、治療費の負担を軽くしたり、負担の少ない障害雇用を選択したりするのも賢い選択です。割り切って考えましょう。

精神疾患は自分を測る自分自身が病んでいくために、自分の状態を客観的に見られなくなります。特にうつ病の症状は、努力不足なのか、疲れなのか、それとも病気なのか、自分でもハッキリしないことがあります。まずは病気である自覚をしっかりもつことから療養を始めましょう。

ADHDの話し方の特徴

「夫は自慢話しかしない」、「お母さんは話題がコロコロ変わるので話についていけない」といった感じで、話し方に良くない特徴があるために、うまくコミュニケーションがとれない人がいます。会話はコミュニケーションの基本ですから、会話の仕方が理由で人から嫌がられてしまうこともあるのです。

うまくコミュニケーションができないことは、生まれつきの脳神経の発達の問題がある可能性があります。神経発達の問題は、障害とまでは言えない軽症の人も多く、この場合は個性として捉えるのが良いと思います。

特に注意欠如多動症・ADHDの傾向がある人は、頭の中で連想ゲームのように次から次と考えが浮かんで来たり、同時に感情をコントロールすることも苦手であったりするため、会話の仕方が特徴的です。早口で話題がコロコロ変わることから、相手に誤解をされて生きづらさを感じている人もいます。

理解していただきたいのは、ADHDの傾向のある人は、好きでこのような話し方をしているのではありません。しかし、発達の問題とは言え、自分の会話の特徴を知れば、コミュニケーションがうまくいかない理由が分かり、改善の方法も見つかるかも知れません。

今回は、ADHDの傾向がある人の話し方の特徴を5つ紹介しましょう。

1 思ったことがすぐに口に出る

ADHDの傾向のある人は、ある日突然、仲の良かった人から無視される経験があると言います。後から理由をよく考えたら、その人が傷ついてしまうことを平気で言っていたのです。これは、相手のことを考えず、頭に浮かんだことがすぐに口から出てしまうことが原因です。

頭皮が薄い男性に向かって、「ハゲてない?」と言ってしまい、後から「失敗した」と反省します。こうしたことを繰り返していると、「あの人は平気で嫌なことを言う」と人から嫌われるようになってしまいます。

こうしたことに思い当たる節(ふし)のある人は、会話の時は必ず「これを言ったら相手はどう感じるか」を想像するようにしましょう。焦って話しても何の得もありません。人に何かを言う場合は、必ず一呼吸置く習慣をつけましょう。

2 自分の話題ばかり話す

ADHDの傾向のある人は、自分の関心のある話題しか話しません。自分が関わったことのある話題、自分の知っていることの話題ばかりですので、聞いている人にとっては、決して気持ちの良いことではなく、まるで自慢話をされているような気分になります。もちろん本人には自慢する気持ちはありません。

例えば、久しぶりに友人に会っても、昔話などの共通の話題でなく、つい先日自分が海外旅行に行ってきたことばかりを話します。「楽しかった」「珍しかった」と現地での話をされても、聞く人は海外旅行の自慢を聞かされたとしか感じません。本人はただ自分の関心のあることを話しているだけなのですが、自慢ばかりの嫌味な人と勘違いされてしまいます。

自慢好きの人と勘違いされないように、会話の最中は自分だけが話していないか気を配りましょう。できるだけ共通の話題を探して、相手にも発言してもらえるように努力することが大切です。

3 相手の話を聞いていない

会話は言葉のキャッチボールですから、相手のことを気遣うことが必要です。ところがADHDの傾向のある人は、自分の関心のある話題になると相手の話を遮ってまで話してしまい、聞くことが得意ではありません。また、自分が興味のないことには黙ってしまい、そこでまた会話が中断する原因にもなります。

昔から「沈黙は金、雄弁は銀」ということわざがあります。たくさん話す人よりも、黙って聞くことの上手な人の方が人から信頼されます。「沈黙は金」を忘れないようにしましょう。

4 話題がコロコロ変わる

色々な話題を次から次へと話すので、相手が会話について行けません。自分は気持ちよく話していても、聞いている方は何を言っているのか理解できないどころか、不愉快になることもあります。

このような場合、話題と話題の間には、必ず「話が変わるけれども」と一言付け加えるようにしましょう。これを意識するだけで、会話の内容はずいぶんと変わり、相手に伝わりやすくなるでしょう。

5 早口で大声

慌てて話すので、早口で大声になる場合があります。伝えたい気持ちから焦ってしまうのが原因ですが、慌てて話しても余計に伝わらないだけです。これも人から嫌われてしまう大きなきっかけになります。

常に「慌てて話しても伝わらない」ということを頭に入れておきましょう。そして、普段からゆっくり話す練習をするのも手です。

以上ADHDの人の話し方の特徴を説明しました。

会話は自分の気持ちを正しく伝え、相手の気持ちを正しく理解するためのツールです。どうしたら自分の気持ちがうまく伝わるか、どうしたら相手の気持ちを理解できるかを意識することが最も大切なことです。そして、自分のコミュニケーションの特徴を知れば、どうして伝わらないか、どうして誤解されるのかを理解することができます。

ADHDの傾向がある人は、今回紹介したように、「一呼吸おいてから話し出す」、「相手にも話をさせてあげる」、「沈黙は金」、「話題を変えるときは『話が変わるけれど』と言う」、「ゆっくり話す」、を心がけてみてください。

最初に紹介した「自慢話しかしない夫」、「話題がコロコロ変わる母親」など、自分で気づけないまま人生で大きな損をしている人もいます。身近にADHDの傾向があり、このような話し方をしている人がいるならば、優しく教えてあげても良いかも知れません。

何もしない事に罪悪感を感じるあなたへ

「何もしていないと、罪悪感がある」「休んでいても、どこか焦ってしまう」「もっと頑張らなきゃって、自分を責めてしまう」そんなふうに感じてしまうこと、ありませんか?

今回は、「何もしないこと」に罪悪感を覚えてしまうあなたへ、心に留めておいてほしい大切なことを、6つの項目に分けてお伝えしていきます。

1.「何もしないこと」がつらい理由

私たちは、子どもの頃から、「がんばること」「努力すること」「動いていること」が良いことだと教えられてきました。それ自体が悪いわけではありません。でも、その価値観が強くなりすぎると、「何もしない自分」=「ダメな自分」という思い込みが、知らないうちに心に根を張ってしまいます。

実際、うつ病や心が疲れている状態のときは、

何かを「しよう」と思っても、体も心も動きません。本当は、「休むこと」が一番必要なはずなのに、「こんなに寝てばかりでいいのかな?_」「働いていない私は、価値がないんじゃないかな?」と自分を責め続けてしまいます。

2.心と体の「充電」には時間がかかる

たとえば、大きな木をイメージしてみてください。秋に葉を落とし、冬のあいだは静かに力を蓄えます。外から見ると、「何も起きていないように」見えますが、木の中では、春に向けて、じわじわと準備が進んでいるのです。

心も同じで、一度限界まで疲れ切ってしまったとき、いきなり「元どおり」に戻ることはできません。とくに、心が疲れているときは脳の働きそのものが「エネルギー節約モード」になっていて、思考力、意欲、集中力などが一時的に低下しています。

これは「甘え」でも「気合いが足りない」わけでもありません。医学的にも、ごく自然な防衛反応です。つまり、「動けない」という状態は、あなたの心と体が自分を守ろうとしてくれているサインです。だからこそ、「こんな自分はダメ」と責めるのではなく、「今は、回復のための時間なんだ」と受けとめてあげることが、何より大切です。

3.なぜ「何もしないこと」に罪悪感を感じてしまうのか

それでも私たちは、「何かをしなきゃ」と思ってしまいます。なぜでしょうか?それは、私たちの社会が「成果主義」に偏っているからです。仕事、家事、育児、人間関係――いつも「結果」や「役割」を求められる世界で生きていると、ただ「存在しているだけ」の自分に価値を感じにくくなってしまいます。

でも、本当は、あなたがそこに「いる」こと。それだけで、十分に意味があるのです。赤ちゃんは、何かをしていなくても、そこにいるだけで周りの人を癒し、幸せにしています。大人になった私たちも、本当は同じです。

「何かをしているから価値がある」のではなく、「あなたという存在」そのものに、すでに価値があります。

4.「休むこと」は“何もしない”ではなく“回復のための行動”

「何もしていない」と感じていても、あなたの心と体は、ちゃんと回復という仕事をしてくれています。寝ること、ぼーっとすること、涙を流すこと、ため息をつくこと。それはすべて、「がんばる」ためじゃなく、「生きのびる」ために必要なプロセスです。

たとえば、ケガをしたとき、無理に動かせば傷は悪化してしまいます。しばらくのあいだは、じっと安静にしておくことが、一番の治療になります。それと同じで、心が疲れたときは、**何もしないことこそが“正しい行動”**です。

あなたが今過ごしている静かな時間も、ちゃんと意味があります。それは、次に動き出すための必要な準備期間なのです。

5.もし「何かしたい」と思ったら、してもいい

もちろん、少し元気が出てきたときに「何かやってみたい」と思えたなら、それは素敵なサインです。そのときは、ほんの小さなことで構いません。

・美味しいものを食べに行く・猫カフェに行ってみる・友達と遊びに行ってみる・動画を観て、ちょっと笑う、など元気を取り戻してきたときは、まず好きなことからできるようになっていきます。「好きなことだけやっている」と罪悪感を感じる必要はありません。

6.「今は休むときなんだ」と言える自分に

うつ病や、心の不調は、「何もできない自分」を突きつけてくるものです。でもその中で、少しずつ「自分を許す練習」ができると、回復はとても穏やかで、あたたかいものになります。

「今日は、休むことがいちばんの仕事」「今は、動けないのが自然なんだ」「何もしないことが回復への一歩」そう言えるようになったとき、あなたは確実に前に進んでいます。

「何もしないことに罪悪感を感じるあなたへ」今日のお話が、少しでも心の支えになれたら嬉しいです。

今、あなたが休んでいること。それは「止まっている」のではなく、ちゃんと「回復という名の旅」をしているということです。どうか、自分を責めず、その旅を大切にしてください。