勉強はできるのに、仕事ができない?

勉強ができる人は、何事もうまくこなせる印象があります。ところが、学校では成績優秀だったのに、会社に入ると仕事ができない人がいます。勉強の成績とは、脳の一部分の能力が反映されているだけで、脳の能力のすべてを反映しているわけではありません。仕事をこなすためには、勉強以外の脳の能力も重要なのです。

脳の知的な能力は大きく4つに分けられます。そのうちの1つである「言語理解」という能力が、勉強の成績と関係しています。他の3つの能力のどれかに問題があると、勉強ができるのに仕事ができない人になってしまうのです。

例えば、耳から聞いたことを一時的に記憶しておいて、それをもとに思考する「ワーキングメモリー」という能力があります。この「ワーキングメモリー」が劣っていると、上司から機械の使い方を何度聞いても、理解できないということが起きてしまいます。実際に、有名大学を卒業しているのに、スーパーのレジ打ちができない人もいるのです。

実は、このようなアンバランスな脳があることが分かってきたのは、最近30年くらいのことです。それまで発達障害と言えば、脳の能力が全体的に遅れてしまったものと考えられていました。

ところが、学校の勉強はできても、他の脳の能力の発達が遅れてしまい、最終的にアンバランスな脳になっている発達障害も知られるようになりました。これらは、大人になって気づかれることから「大人の発達障害」とも呼ばれています。学校では優秀な成績だったのに、職場では仕事ができない人は、大人の発達障害がある可能性があるのです。

それでは、大人の発達障害では、どのような仕事の内容ができないのでしょうか。職場でうまくいかない状況を具体的に紹介しましょう。

1 報告・連絡・相談ができない

職場は共同作業ですから、メンバー同士のコミュニケーションはとても大切なことです。職場でまず教えられることは、上司に「報告・連絡・相談」をすることです。略して「ほう・れん・そう」とも言います。

ところが、発達障害の人は、人の気持ちを読み取ったり、自分の気持ちを伝えることに問題があるため、「ほう・れん・そう」が苦手です。マイペースで仕事をしているため、上司からは、協調性がないとか、自分勝手と誤解されます。逆に、臨機応変な対応ができないので、何でもかんでも「ほう・れん・そう」してしまい、上司に呆れられてしまうこともあります。

2 会話が苦手

発達障害の人は、会話の仕方に特徴があります。人の話を聞かない、自分のことだけを一方的に話す人がいます。空気を読むのが苦手で、その上思ったことをそのまま口に出してしまうので、会議でとんでもない発言をすることもあります。目上の人への挨拶の仕方や敬語の使い方がおかしいために、変な目で見られることもあるでしょう。

3 小さなミスが多い

集中力に問題があり、何度注意されても同じミスを繰り返す人がいます。事務作業や単純作業が苦手、作業のスピードが極端に遅いこともあります。ただし、発達障害の中でも自閉症スペクトラム障害・ASDの人は、細かい数字を扱うなどの繊細な作業が得意です。

4 マネージメントができない

決められたことをやるのは得意ですが、自分から仕事を作り出したり、部下にリーダーシップをとることが苦手です。全体を見通す力に欠けていて、興味のあることから手をつけようとする傾向があり、仕事の優先順位をつけられません。一つのことをやっていると、他のことが意識から外れてしまうため、複数の仕事を同時に進行できないことがあります。

5 感情のコントロールができない

人の気持ちを読み取ったり、自分の気持ちを伝えることが苦手なため、感情をため込んで、突然爆発することがあります。普段から落ち着きがなく、喜怒哀楽の波が大きい人もいます。

また、感情に振り回されて、物事を冷静に判断できないことがあり、うまく行かない時には、「上司のせいだ」、「親のせいだ」と他人のせいにする傾向もみられます。感情的に他人に文句を言うことが多いのに、それを自分がされると敏感に反応するため、身勝手な人と誤解されることもあります。

6 孤立する

コミュニケーションの問題、感情のコントロールの問題があるために、周りの人と馴染めません。周りからは、気が利かない人だ、自分勝手な人と誤解されます。自分としては精一杯頑張っているつもりなのに、それを分かってもらえません。そこから職場で孤立してしまいます。

7 体調を壊しやすい

ストレスが体調に出やすく、仕事を休みがちです。自分で体調の変化を予測できないので、「明日は行きます」と言っておきながら、突然休んでしまうことがあります。そうなると、上司からは、虚言癖(きょげんへき)があると誤解されてしまいます。また、仕事に大きな穴を開けても、平気な顔で出社するので、周りからの評判も悪くなります。

職場でこうした問題がある場合は、大人の発達障害の可能性があります。小さなトラブルはあるけれども、仲間で助け合いながら楽しく働けるならば良いのですが、問題が大きくなる場合は、精神科で診断を受けましょう。

大人の発達障害には、自閉症スペクトラム障害・ASDや注意欠如多動症・ADHDなどの種類があります。ASDとADHDの両方が合併していることも多いので、診断がつけにくいこともあります。治療としては、発達障害そのものを治す薬はありませんが、症状を抑える薬があります。また、問題が出ているのは、いまの職場が自分の特性に合っていないことが原因かも知れません。診断を通して自分の特性を知り、それに合った仕事を選ぶことも大切なことです。

表情に隠される心の病気

心の状態は表情や目つきに現れます。健康な人は、喜怒哀楽に応じてさまざまな表情をしますが、心の病気になると、不安定な心の状態が表情にも現れます。

精神科医や心理カウンセラーが相手の心の読み取るためには話を聞くだけではありません。相手の表情も大きな情報源になっています。

心の病気は自分で気づけないことがあります。早めに治療すれば、早く良くなるにも関わらず、治療のタイミングを逃している人がたくさんいます。周りの人が気づいてあげることも大切なのです。

言葉でSOSを言わなくても、いつもと違う表情や目つきから、その人に何らかの心の病気があることに気づくことができます。気づいた人から、「いつもと違うよ、何か辛いことがあるの?」と、優しく声をかけてあげられたら、治療のきっかけにつながるかも知れません。

今回は、人の表情や目つきにどのような心の病気が隠されているかを紹介しましょう。

1 無表情

無表情になるのは、心の喜怒哀楽の動きがなくなっている証拠です。うつ病の人によく見られる症状です。

ただし、子供の頃からずっと表情に乏しい人は、自閉症スペクトラム障害・ASDの可能性があります。

無表情でも蝋人形のように全く表情が動かない場合は、重度のうつ病、統合失調症、パーキンソン病が考えられます。

統合失調症の場合は、飲んでいる抗精神病薬の影響で無表情になることもあります。

2 怒った表情

機嫌が悪く、怒っているような表情は、うつ病の人に見られます。本当は休みたいのに無理をしている気持ちが現れています。

また、目が吊り上がり、まるで般若のお面のような表情になっているのは、境界型パーソナリティ症、双極性障害の躁状態、統合失調症に見られます。心の中で怒りや恨みが渦巻いている状況です。

3 生気(せいき)がなく暗い表情

うつ気分がある人の表情は暗く、疲れている印象を受けます。うつ気分は、うつ病、不安症、双極性障害、統合失調症など多くの精神疾患にある症状です。暗い表情は心の病気全般に見られます。

4 不安げな表情

暗い表情と似ていますが、表情は強張り(こわばり)、眼球の動きが落ち着きません。目が泳いでいるとも表現されます。

これは、不安と緊張を表わしていて、社交不安症の人によく見られます。また、うつ病や統合失調症などの他の精神疾患でも見られることがあります。

5 作り笑い

作り笑いは、軽症のうつ病の人によく見られます。共感していないのに、周りに合わせようとして無理やり表情を作っているのです。

笑顔が途切れた一瞬、本来の辛そうな表情に戻ることがあります。会話の途中で見られるその表情の差に「あれ、怒らせてしまったのかな?」と思ってしまいますが、そうではなく、本来の表情に戻っただけなのです。

医学用語ではありませんが、「微笑みうつ病」という言葉があります。軽症のうつ病の人が、自分の心の変化を認めたくないために、無理やり笑顔をつくって生活することを表わした言葉です。

自分が弱っていること、周りとうまく合わせられないことを知られたくないため、自分の素直な心の状態に笑顔でふたをしているのです。

6 顔が浮腫(むく)んでいる

過食嘔吐をする摂食障害では、唾液腺の炎症や栄養の偏りから顔に浮腫みが出やすくなります。

アルコール依存症の人も、アルコールの影響で顔の浮腫みが出ます。また、睡眠薬など精神科の薬の副作用で利尿作用が抑えられて、やはり顔が浮腫む場合もあります。

7 目がすわっている

すわった目つきと言うのは、一点を見つめるように眼球が動かない状態のことを言います。これは、感情が固まり、喜怒哀楽がなくなっているサインです。

重度のうつ病や統合失調症で見られます。また、トランス状態やせん妄などの特殊な意識状態でも見られます。催眠術にかかっている人の目つきも良い例でしょう。

8 目に輝きがない

元気がない人の目つきを、「目に輝きない」、「死んだような目つき」と表現されることがありますが、実際に目の輝き方が変わっているのではありません。

表情に乏しく、眼球の動きがあまりないために、目から生気が伝わって来ないのです。目に輝きがないのは、生気に乏しい状態です。うつ病によく見られます。

9 ギラギラした怖い目つき

相手に貪欲な印象を与えるような目つきのことです。目の輝き方が変わっているのではなく、相手から何かを奪い取ろうとするような目的があり、表情は豊かですが、眼球の動きがあまりありません。

何かを要求しているような圧迫感を与えます。双極性障害の躁状態、ADHD、薬物依存などに見られることがあります。

10 目を合わせない

自閉症スペクトラム障害・ASDの人は、会話の時に目を合わせません。目を伏せていたり、横を向いていたり、目をつぶって会話する人もいます。

ASDの人は、コミュニケーションの障害があるため、言葉の情報だけを頼りにして、相手の目や顔の表情から情報を手に入れることをしないのです。

マナーとして、会話の時に相手の目を見るように意識することで、少しずつ改善させることができます。

「目は心の鏡」ともいいます。言葉には発しないけれども、表情や目つきから伝わってくるメッセージがあります。

もし身近な人の表情からSOSのサインを感じた時、何か心の病気を患っているのかも知れません。そのような時は、本音を聞いてあげて、専門家の助けが必要と感じたら、精神科や心理カウンセリングに行くことを勧めてあげましょう。

人間関係に気を遣い過ぎて疲れてしまう6つのタイプ

毎日の職場で、同僚や上司の顔色ばかり気になってしまう人がいます。仕事終わりには、仕事の内容よりも人間関係で疲れてしまいます。疲れすぎて体調を崩してしまい、翌日の仕事に支障が出ることもあります。

もっとリラックスして働きたいのが本音なのに、自然と人に気を遣い過ぎてしまうのです。

家に帰ってからも、自分が言ったこと、相手から言われたことをグルグル考えてしまい、「あれはどういう意味だったのだろう」、「私をどう思っているのだろう」と眠れなくなることもあります。

もともと人の好き嫌いがある方で、苦手と感じると、拒絶反応が出てしまいます。無理して会うと胃が痛くなったり、蕁麻疹が出たりします。

特に感情的で怒りっぽい人、無口で何を考えているか分からない人、裏表がある人、などが苦手です。

自分ではやめたくても、人間関係に気を遣い過ぎてしまう人には、いくつかのタイプがあります。今回は6つのタイプを紹介しましょう。

1 HSP

気疲れしやすい人の代表といえばHSPです。HSPとは、ハイリー・センシティブ・パーソンの略で、生まれつき感覚が敏感な人の性格を指す心理学の用語です。「繊細さん」とも呼ばれることがあります。

音や光などの物理的な刺激に敏感で、それだけでなく相手の表情、態度、雰囲気、なども敏感に察知してしまいます。相手の気持ちに反応し過ぎたり、共感し過ぎて疲れてしまいます。

2 アスペルガー症候群などの自閉症スペクトラム障害・ASD

自閉症スペクトラム障害・ASDとは、相手の気持ちを理解する能力に劣る生まれつきの障害です。

やはり、音や光などの物理的な刺激に敏感ですが、人の表情や態度から気持ちを察することが苦手で、人の気持ちを間違って理解してしまうことがあります。

相手の気持ちを理解できないまま、自分の意見も主張できず、不快な気分を我慢し過ぎて疲れてしまいます。時に我慢しきれずに感情が爆発してパニックを起こすことがあります。

3 大人の愛着障害、複雑性PTSD

子供の頃に親がいなくなる、虐待を受ける、学校でいじめなどを受けるなど、大切な人を失う体験や拒絶される体験をすると心にトラウマが残ります。トラウマがあると、物事を歪んで感じ取ってしまうことがあります。

「大切な人はいなくなる」「自分は嫌われれている」といった思い込みのフィルター越しに人を見るようになってしまうのです。

特に仲が良くなるとこのフィルターが働くようになり、嫌われないように相手の気持ちに敏感になり、気を遣い過ぎてしまいます。

4 失感情症

ストレスが、気持ちでなく体に出やすい人の性格を失感情症と言います。ストレスで不快な感情が湧いても、それが何かを言葉で自覚できません。対人関係の疲れを自覚できないまま過ごし、倦怠感、頭痛、胃腸障害などの体の症状で出てしまいます。

間脳と前頭葉をつなぐ神経系に生まれつきの障害があるとも考えられています。自閉症スペクトラム障害・ASDの人の性格にも多く認められます。

5 社交不安症

「自分は変に思われていないか」と不安に思う病気です。発表や会食などの集団の場面で、相手の目を気にし過ぎて疲れてしまいます。

病状が悪くなると、1対1の場面でも、相手の思いが気になるようになります。こんなに辛い思いをするなら人と会わない生活がいい、と引きこもりになるケースもあります。

薬の治療に効果がありますので、精神科を受診しましょう。

6 スピリチュアルな人

心理学や精神医学のカテゴリーではありませんが、霊的な世界を信じ、勘がするどく、直観で生きている人です。

物事を理性的に考えることが得意ではありません。にわかには信じ難いがたいですが、話していないのに相手の考えていることが分かることがあります。

極端な例では、腹が痛い人に合うと、同じく腹が痛くなるという現象もあります。相手の思いがストレートに心に飛び込んできて、それを制御できないので疲れてしまいます。幽霊や妖精を見たり、その声を聞くこともあります。

HSPの中でもさらに感受性がつよい人と言えるかも知れません。過敏すぎて生活に支障が出る場合、精神科では解離性障害と診断されることがあります。

人に気を遣い過ぎてしまう人のタイプを6つ紹介しました。社交不安症のように治療で改善するものもありますが、性格の傾向の場合は大きく変えることができません。

そもそも、「気を遣う」とは、相手に気持ちよく過ごしてもらうために、相手の立場にたって配慮することです。結果的に、相手の気分が良くなれば良いわけです。

ところが相手の気持ちを読み取れない場合や、相手の要求が伝わり過ぎてしまう場合は疲れてしまうのです。相手に気持ち良く過ごしてもらおうと思いながら、自分が不愉快な気持ちになってしまっては何の意味がありません。

このような場合は、その人と少し距離を置いてみることが必要でしょう。その人によって心が乱されるならば、むしろできるだけ関わらないようにするのが賢明な方法です。

「君子危うきに近寄らず(くんしあやうきにちかよらず)」ということわざがあります。君子とは、古代中国の学識をもった地位の高い人の意味です。

「賢い人は自ら危ないところには近寄らない」という意味ですが、「自分の身を守るのは、自分の行動である」という意味合いもあります。相手のことを思いやり、気を遣うことは礼儀として大切なことです。

ただし、気を遣い過ぎて自分が壊れてしまうことないように、自分の気持ちを大切にしましょう。

難治性のうつ病とは

うつ病で、十分な薬の治療を2年以上行っても良くならない場合を、難治性(なんじせい)うつ病とか慢性うつ病と呼びます。

薬の治療はうつ病の人の7割に効果があります。薬で良くならない場合には、通電治療や磁気治療などの特殊な治療を行うと、さらに1割くらいの人に効果があります。しかし、残りの2割くらいの人は治療にも関わらず、症状が改善されずに難治性になります。現在でもかなり多くの人が難治性うつ病に苦しめられているのです。

今回は、難治性うつ病について説明しましょう。

1 薬を飲んで発病前と同じ生活が送れていれば難治性ではない

薬を飲んでいれば、仕事ができて日常生活が送れているならば難治性ではありません。

難治性とは、薬を飲んでも、発病前の生活に戻れない人を指します。「薬を飲むのをやめるまでは治ったことにならない」と考える人もいますが、抗うつ薬などの精神科の薬は長い期間でも服用できるので、焦らずゆっくり薬を減らしていけば良いのです。同じ薬で状態が安定しているなら薬への依存は心配ありません。

ただし、薬を減らすためには生活の見直しが必要です。現代社会において、ほとんどの病気の原因は自分の心身のキャパを越えた生活にあります。さらに、お酒やたばこなどの嗜好品の取り過ぎ、運動不足、不規則な生活も良くありません。背伸びをしなくては生きていけない時代ですが、病気をきっかけに無理のし過ぎを少しずつ改善させていきましょう。

10年、20年と薬を飲んでいても、現役を引退して薬をやめた人、ローンを返済できて薬をやめた人、よいパートナーと出会って薬をやめた人、など、生活が改善されて薬が必要なくなった人はたくさんいます。長く飲んでいても、薬はやめることができるのです。

2 治りにくいうつ病がある

現在のうつ病の診断の方法は、発病の原因は考慮せず、いくつかの症状がある場合をうつ病と呼ぶことになっています。例えば、ストレスが原因でうつ症状が出た人も、生まれつきの発達障害が原因でうつ症状が出た人も、出産後のホルモンバランスの影響でうつ症状が出た人も、同じうつ病と診断されます。

ですから、うつ病は一つの病気というよりも、いくつかの病気をまとめた症候群のようなものです。発達障害が基礎にあったり、産後うつ病などは長期化しやすいと言われています。同じうつ病でも、治りやすい場合と治りにくい場合があるのです。

また、難治性の大きな原因の一つに、生きることへの絶望があります。大切な人や物を失う、信頼していた人から裏切られる、大きな事故や事件に合う、など避けがたい不幸が重なり、生きていくエネルギーがなくなってしまうのです。絶望感からうつ病になり、うつ病がまた絶望感をつくり、そのサイクルから抜け出せなくなってしまいます。

こうした場合、「希望を持ちましょう」と言われても、そんなに簡単に楽観的になれません。時間が問題を解決してくれるのを待つしかない場合もあります。

3 難治性の人はどうなるか?

ずっと寝たきりで一生を過ごすようなことはありません。障害年金や生活保護などの経済的な援助を受けて、少しずつ改善していく人が多いようです。見た目は元気がないだけで普通なために、福祉の援助を受けていることを負債に感じる人もいますが、うつ病は脳の機能が弱ってしまう病気です。決して怠けているのではありません。公的な援助を受けながらゆっくり回復を持ちましょう。

うつ病はまだ十分に解明されていない病気ですから、予期していなかった何かのきっかけで良くなることがたくさんあります。10年近くほとんど寝たきりに近い状態でも、家族関係に変化が起きて良くなること、病院を変えて新しい主治医との相性で良くなること、簡単な仕事を少しずつ手伝って良くなること、など色々なケースがあります。

4 難治性うつ病の治療は進歩している

20年くらいから前から難治性うつ病が注目されるようになり、その治療も少しずつ進んでいます。以前は医療側に問題があったのも事実です。治らないからと言って、同じような薬を重ねて処方する多剤投与がありました。

また、双極性障害Ⅱ型を難治性うつ病と診断してしまい、治療がこじれることもありました。こうした医原性の問題は、現在では解決されつつあります。また、難治性うつ病に有効な薬の使い方も工夫されており、治療は日々進歩しています。

5 とりあえず好きなこと・楽しいことからやってみましょう

病気のことばかりを考えることは良くありません。病気を早く治そうと焦らずに、むしろ病気から意識を離すようにしましょう。そのためには、気軽にできる楽しいこと、好きなことから始めましょう。音楽、ゲーム、ペットを飼う、物作り、スポーツなど、少しでも「生きていて良かったな」と感じられることに出会えたら良いでしょう。

心が疲れている12のサイン

普段何気なく過ごしていても、心にとてもストレスがかかっていることがあります。まだ頑張れると思っていても、実は心は限界であったりしてあらゆるサインを出して気付いてもらおうとしています。

今回はそんな心のSOSサインを見逃さないように、「心の疲れているサイン12個」をご紹介します。

1 何もやりたくなくなる

突然、糸が切れたかのように何もやる気が起きなくなります。やらなきゃいけないと頭ではわかっているのに、全く動けません。まさに心が止まってしまうというような表現で表されるような状態になります。

2 寝過ぎや眠れないなど睡眠に異常をきたす

朝起きれない、お昼まで寝過ぎてしまう、もしくは夜寝れないなど、睡眠に異常が出てきた場合も、心が疲れているサインです。休日にずっと寝てしまって、全く外にでる力がない人は、少し働き方を見直した方が良いですね。

さらに悪化して仕事や学校なのに朝起きれない、夜中になっても眠れない日が続くなどがある場合は、一度精神科を受診しましょう。

3 片付けられない

心が疲れていると片付けられなくなります。ペットボトルの飲みっぱなし、気付いたら、とんでもなく部屋が汚くなっています。

よく部屋は心の状態を表すと言いますが、心が疲れていると散らかっている方が、何故か落ち着くという感覚に陥ることもあります。

4 イライラする

うつの症状でもありますが、自分の心に余裕がないと小さなことでイライラしたり、怒りっぽくなります。その場の感情で怒ってしまうと、とても状況が悪くなることもあります。最近イライラするなと感じたらいつもより、睡眠時間を多く取ると良いです。

5 孤独感を感じる、息苦しい

孤独感を感じ、息苦しさを感じている場合は、すでにうつ病の入り口にいるかもしれません。孤独感が長く続き、息苦しさがでるようであれば一度病院で診てもらいましょう。

6 人に会うのが嫌になる

人に会うのはとてもエネルギーを使います。直前になって友達との約束をドタキャンしてしまったとか、予約を入れていた美容室を当日にキャンセルしてしまうなどです。最近疲れているなと感じたら、変に予定をいれるよりも休日はダラダラする時間を作りましょう。

7 身だしなみに気をつかわなくなる

普段お化粧していたのに、面倒くさくなったり、外にでるのにもお洒落をしなくなったりと、身だしなみに気を遣わなくなったら、心が疲れているサインです。服に汚れがついていても気づかなかったり、服に穴が空いていても気にしないで着てしまいます。それは、細かいことに気を遣う余裕がなくなるからです。

8 ミスが多くなる

心が疲れているとミスが多くなります。小さなミスから大きなミスまで色々なミスをしてしまいます。最近ミスが多いなと思ったら、心が疲れているのかもしれません。一度しっかりと休む時間を取りましょう。

9 食べ過ぎ、食べなさすぎ

心が疲れていると食欲に異常がでてきます。過食をしてしまい、いつもよりこってりとしたものを食べたくなったり、ポテチや甘いものが異常に美味しく感じてしまい、止まらなくなってしまいます。心が疲れているときは、変にダイエットするよりも、自分の好きなものを食べるのが良いです。

また、食欲がなくなって、食べられない状態が続く人は、うつ病が発症している可能性がありますので気を付けましょう。

10 笑顔が少なくなる、ゆううつな気分になる

とにかく笑えなくなります。自分の頬がかたまってしまったかのような感覚に陥り、何もかも楽しくない気持ちを感じます。最近心から笑えてないなと感じたら

心が疲れている証拠です。

ただ、無理に笑顔を作る必要はありません。自然に笑顔になれるよう、自分の好きなことをやってみてストレス発散してみてはどうでしょうか。

11 お酒の量が増える

お酒の量が増えるのも心が疲れているサインです。お酒で一時的に気分が良くなり、疲れがとれたように感じますが、日に日にお酒の量が増えていって、お酒がないと生きていけないようなアルコール中毒になる可能性もあります。たまにはお酒に頼ってもいいですが、飲み過ぎはやめましょう。

12 集中力がなくなる

仕事がいつもよりはかどらなかったり、勉強で覚えなきゃいけないことが記憶できない時があります。これも心が疲れているサインです。

普段の自分の仕事の進め方や記憶力などは自分自身ではあまりわからないかもしれませんが、スランプにおちいったり、結果があまりでないなどした場合は、もしかしたら、心が疲れて、効率が落ちているのかもしれませんね。そんなときは、一度しっかりと休むことも大切です。

心が疲れているサインを12個ご紹介しました。1つでも該当するものがあれば、一度しっかりと休みを取った方が良いかもしれません。心の疲れをほっておくと、うつ病が発症する可能性がありますので、気を付けましょう。

双極性障害における「うつ状態」の特徴

気分が高揚する躁状態と、気分が落ち込むうつ状態が繰り返し起きる病気を双極性障害と言います。躁とうつという気分の2つの極が見られるために双極性と呼んでいます。躁うつ病とは同じ意味です。以前は躁うつ病とうつ病が同じ病気であると考えられていましたが、20年ほど前に別の病気であることが判明しました。そこで、うつ病ときちんと区別をつける目的で、躁うつ病を双極性障害と呼ぶようになったのです。

双極性障害は、躁状態から始まる人もいればうつ状態から始まる人もいます。躁状態とは、簡単に言うと元気過ぎる状態です。気分が高揚し、寝ないで活動し、よくしゃべり、浪費が多くなります。しかし、苦痛を感じないので自ら受診することはありません。

それに対して、うつ状態は気分が落ち込むなど、苦痛を感じるために病院を受診するきっかけになります。ほとんどの双極性障害の人は、受診した時にうつ状態の訴えだけをして、躁状態があったことを医師に話しません。そのために、医師は双極性障害に気づかずにうつ病と診断してしまいます。光トポグラフィー検査というものがありますが、残念ながら100%信頼がおけるものではありません。このような感じで、双極性障害のうつ状態は、半分以上が最初にうつ病と診断されています。

治療をすすめる中で抗うつ薬が効かなかったり、薬のせいで躁状態になることもあり、ようやく双極性障害に気づかれます。実際に、最初にうつ病と診断された人の20%が、後から双極性障害と診断を変更されています。正しい診断がつくまでに数年~10年かかる人もいます。双極性障害とうつ病では治療方法が異なりますので、できるだけ早い時期に区別されるのが好ましいでしょう。

今回は、双極性障害のうつ状態の特徴を説明します。特にうつ病と区別するために参考となる6つのことを上げてみました。

1 循環気質

循環気質とは、躁うつ気質とも言われ、双極性障害になりやすい性格的な傾向です。具体的な特徴としては、明るく社交的で、笑顔の多い話好きな人です。容姿は、丸顔で比較的ふくよかな人が多いとも言われています。しかし、良いことがあると気分が上がり、悪いことがあると下がるといったように、気分が環境に左右される傾向があります。

2 親族に双極性障害の人がいる

双極性障害は、遺伝の影響がつよいことが知られています。双極性障害の人の半分は、親もそうであるというデータがあります。ただし、病気をおこす単一の遺伝子があるわけではありません。遺伝と環境の問題が複雑に絡みながら発病に至ります。双極性障害の人の子供が必ず発病するわけではありませんので、結婚して子供を産まない方が良いということではありません。

3 子供の頃に何らかの神経的な問題があった

双極性障害や統合失調症は、生まれつきの脳神経の問題があることが知られています。そのために、子供の頃に何らかの発達の遅れがあることや、チック症状などの神経症状が見られることもあります。就学前後から中学生にかけて、何らかの神経的な症状で小児科や精神科を受診した経験がある人は、その後にうつ状態が出た場合、双極性障害や統合失調症の可能性も考えるべきでしょう。

4 25才より前にうつ状態を発症している

双極性障害のほとんどは、10~20代で発症しています。うつ病と違って、40代以降に発症する人はあまりいません。ですから、25才より前に発症したうつ病に関しては、双極性障害の可能性も考えた方が良いでしょう。

5 過食・過眠・体重増加がある

うつ状態では食欲と睡眠に症状が出ます。うつ病の場合は、食欲が低下し、眠れなくなる人が多く、体重が減ってしまいます。まさに憔悴(しょうすい)するという言葉が当てはまる状態です。

ところが、双極性障害のうつ状態では、むしろ食欲は亢進して過食になり、「体が鉛のように重い」と倦怠感を訴えてずっと眠っていることが多くなります。そのために、体重が増える傾向にあります。

6 抗うつ薬が効かない、効きすぎる

抗うつ薬を服用しても全く効果がない人、もしくは急激に良くなる人は双極性障害の疑いがあります。全く効果がない場合は双極性障害の診断が早めにつきやすいのですが、良くなっている場合はなかなか区別がつきません。うつ病の場合は抗うつ薬の力で少しずつ改善していくのが普通ですが、急激に元気になり、短期間でうつ状態が嘘だったように活動的になるようでしたら双極性障害の可能性がつよいでしょう。

女性のADHD

集中する能力や感情を抑える能力に偏りがあり、いつも気が散ってジッとしていられないことを注意欠如多動障害、略してADHDと呼んでいます。不注意・多動・衝動の3つの症状があることが特徴ですが、不注意優勢型という不注意だけが目立つ場合もあります。

ADHDは、小学生の頃に気づかれることが普通です。しかし、女性の場合は不注意優勢型が多いために、障害に気づかれないまま大人になってしまうことがあります。親のサポートがなくなり、一人暮らしや、結婚して家庭生活をする中で、当たり前の家事ができないことから何かおかしいと気づかれます。

これを障害と考えられたら良いのですが、「だらしない」と周りから注意をされ、努力してもできないことから、「自分はダメな人間なんだ」と自己嫌悪に陥ってしまうことがあります。

大人になって気づかれるADHDを「大人のADHD」と呼んでいます。今回は、家庭生活で見られる女性のADHDの特徴を6つ紹介しましょう。

1 毎日の家事が苦手

料理、掃除、洗濯などの家事がうまくできません。これは不器用だとか、料理が下手とかいう意味ではありません。一つ一つのことはできても、優先順位が立てられずに思いつきでやってしまうためです。また、やるべきことをうっかり忘れてしまうこともあります。その結果、決まった時間に料理、掃除、洗濯と計画的にできません。

主婦なのに満足に家事ができないため、自信を失うADHDの女性は多いのです。残念ながら、これは脳の機能の問題なので変えることはできません。家事が得意でないことを一緒に住んでいる人に理解してもらい、それを前提に生活を組み立てたら良いでしょう。

家事は思いつきでやるのでなく、朝のうちに1日のスケジュール表を作っておきます。9時から洗濯、14時から買い物、などのようにメモに書くのも良いですし、スマホのカレンダーやメモ機能を利用するのも良いでしょう。このスケジュール表に従って動くようにします。また、1週間のスケジュールとして、仕事や用事がある平日の家事は最低限のものにして、できるだけ余裕のある週末にまとめてやるようにしましょう。

2 片付けが苦手

片付けができず、いつも部屋が散らかっています。エアコンのスイッチがない、大切な領収書がない、着ていく服がない、と探し物ばかりしています。散らかっている原因は、やりっぱなし、置きっぱなし、脱ぎっぱなしだからです。また、無計画な買い物のために物が多く、いざ片づけようとしても、どこから手をつけたらよいのか分からないのも原因です。

これを解決する一番のコツは、使ったら必ず元の場所に戻す習慣をつけることです。日頃から意識をしているとずいぶん変わってきます。脱いだ服は必ずハンガーにかける、エアコンやテレビのスイッチはスイッチ入れに戻す、飲み食いした皿や容器は台所にもっていく、など、一つ一つを面倒に思わずに実行しましょう。物が多すぎることは、各シーズンに1回、まとめて断捨離をすることで解決します。

3 家計簿をつけられない

家計のやりくりが苦手です。欲しい物から優先して買ってしまい、衝動買いも多いためです。お金があったらあるだけ使ってしまう傾向もあります。買ったことを忘れて、棚や冷蔵庫に同じものがいくつも置きっぱなしになっていることもあります。

時代はキャッシュレス払いに移っていますが、できるだけ現金払いにしましょう。カードですぐにいくらでも買える状況は良くありません。大きなお金は自分一人で管理するのではなく、いっしょに住んでいる家族にも管理してもらうことが必要でしょう。

4 手続きが苦手

役所や学校への書類提出、公共料金や税金の手続きなど、細かい事務作業が苦手です。面倒なので後回しにしているうちに忘れてしまい、提出の期限を過ぎてしまいます。

対策としては、大切なことはその場ですぐやる習慣をつけることです。後回しにしようと思ったら、その思いと闘うようにしましょう。手続き関係は、社会的な信用の問題に関わることなので、何とか改善させたいものです。

また、病院、歯医者などの予約を忘れてすっぽかすこともあります。これも社会的な信用に関わることです。自分の記憶力を信用しないで、スマホのカレンダー機能を利用したり、目につきやすい机や冷蔵庫にメモを貼ってみましょう。

5 自分の楽しみを優先してしまう

マイペースで家族をおいて自分のことを優先してしまいます。子供をつれて自分のショッピングだけをしてしまうなど、自分の楽しみに家族を付き合わせてしまうこともあります。不評を買ってしまいますので、よく家族の意見に耳を傾けるようにしましょう。

6 子育てが苦手

子育てほど思い通りにならないことはありません。ADHDのお母さんは子供の行動をジッと待つことができません。また、子育ては同じことを繰り返し根気強く続ける要素が多いのですが、それも苦手です。こうしたことから子供にイライラして、衝動的に子供を怒鳴ってしまうことがあります。一度怒りのスイッチが入ると止まらなくなり、子供が泣き続けていても、延々と叱り続けてしまうことがあります。

女性なら誰でも当たり前に子育てができるという訳ではありません。家族はよく障害を理解して、積極的に子育てのサポートをするようにしましょう。保育園や学童保育などの福祉を有効に利用しましょう。

ADHDの人は、障害の特徴から家事などの家庭生活に支障が出ます。これは、だらしない性格だからではありません。悲観的にならずに、自分の特徴を理解して、苦手を前提に生活を工夫すると良いでしょう。また、周りの人に障害を理解してもらい、サポートしてもらうことも大切なことです。

音楽が聴けなくなるうつ病って?

うつ病に音楽が聴けなくなる、聴きたくなくなるという症状があることを知っていますか?

・「散歩中や通勤中にイヤホンで音楽を聴くことが好きだったのに煩わしくなった。」

・「リラックスしたくて音楽を聴こうとしたが、いつも好きな曲が雑音にしか聞こえず、よけいイライラして途中でやめてしまった。」

・「部屋にいる時はいつもBGMを流していたが、いまは音がない方が落ち着く。」

音楽だけではありません、エンターテイメント全般にこんな症状があります。

・「映画が見られない。ストーリーに頭がついていかない。日本映画なら少しいいが、字幕スーパーが読めない。」

・「辛うじてニュースは見られるが、ドラマやバラエティーはうるさいだけなのでテレビが見られない。」

・「文字が読めない。長い文章は意味を理解するのが難しい。雑誌の写真や絵を見たり、新聞の見出しを読むくらいならできるが、普通の本が読めない。」

これらはうつ病で集中力が低下したり、物事への興味や関心が薄れてしまうことが原因です。刺激に敏感になるために、大きな音や明るい映像に正常な反応ができなくなることも理由の一つです。

これらは軽症から重症まで広くうつ病に見られる症状です。うつ病だけでなく、統合失調症や躁うつ病など、うつ症状の伴う精神疾患にも見られることがあります。

治療を受けてうつ病が治っていくと、これらの症状は必ず改善されます。しかし、比較的遅い段階で改善するので焦らず回復を待つのが良いでしょう。うつ病を治療しながら、久しぶりにイヤホンをつけて音楽を聴いた、映画を1本楽しめた、となるとうつ病が相当回復したサインになります。

うつ病が回復していくと、少しずつできることが増えていきます。簡単で好きなことから始まり、徐々に難しいことができるようになります。

最初は寝たきりで散らかった部屋の片づけからできるようになる人が多いようです。少しずつ動けるようになっても、初めの頃は好きなことしかできません。はたから見ていると、難しいことから逃げて好きなことしかやらないように思われやすい時期です。

自分でも「甘えているのではないか」と錯覚してしまう時期でもあります。この時期は周囲も自分も「甘えている」「怠けている」と思わず、むしろ「やれなかったことができた」と褒めてあげるべきでしょう。

好きなことだけできる時期を経て、ようやく仕事や勉強などのレベルの高いことができるようになります。好きだった音楽を聴きたくなり、楽しめるようになったら大変良いサインなのです。休んでいるのに好きなことしかできないと負債に感じることなく、好きなことから始めていくことが大切です。

音楽が聴けなくなる、聴きたくなくなる、という状態は、うつ病のサインです。いつもの自分と違うと感じたら、早めに専門機関を訪ねてみましょう。

子どもが発達障害だとわかったときに

夢と希望をもって臨んだ出産。ところが子育ては想像と違っていました。子どもは敏感で手がかかり、ほかの子どもと比べて言葉が出ることや歩き出すのが遅く、普通でないと感じるようになりました。

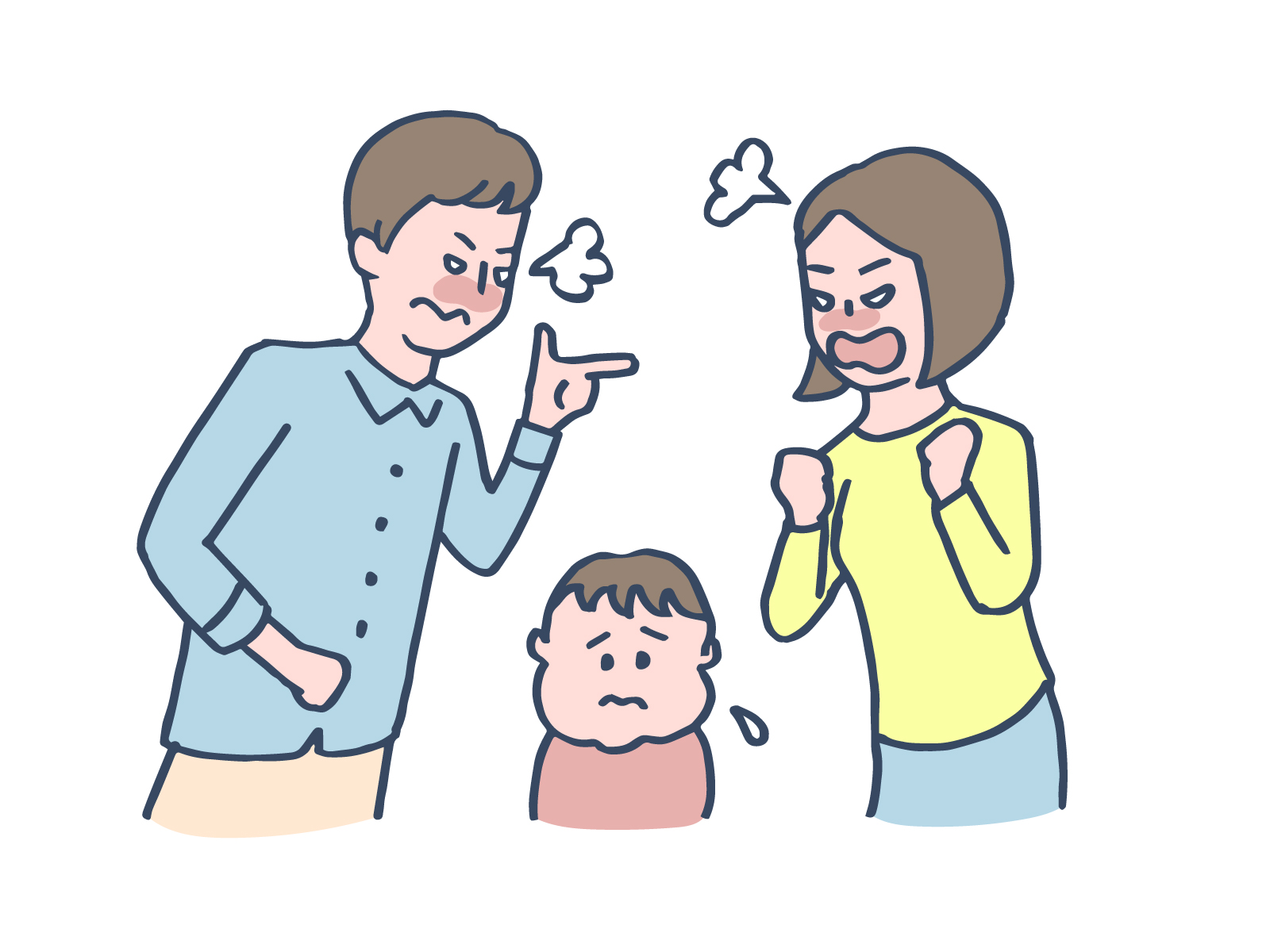

ついに健診で発達障害の疑いがあると言われて動揺してしまいます。障害のある子どもを産んだ罪の思いや後悔、一生背負わなくてはならないという不安、こうした思いでノイローゼになりそうです。夫と話し合っても責任のなすりつけ合いで喧嘩になってしまいます。

夫婦関係もうまく行かず、そのうち子どもにもイライラして怒ってしまいます。このままでは子育てどころか家庭崩壊です。このような悪循環から抜け出すためにはどうしたら良いのでしょうか?

今回は、子どもが発達障害と知った時、親はどのような気持ちや心構えでいたら良いのかを説明します。

1. 親のせいではない

発達障害の原因はまだ解明されていません。分かっていることは、親の育て方の問題ではないということです。

原因として遺伝的な要素や妊娠中のウイルス感染などが考えられていますが、どちらにしても親の責任ではありません。一つの命が誕生することは偶然ではなく、自然の摂理に従ったものです。何か意味あって神様から授かった命です。ですから、子どもの障害に対して、親が罪の思いを感じることはありません。

2. 公的な支援や補償がある

2005年に発達障害支援法が制定され、教育・就労・医療・福祉など、発達障害への支援の輪は年々広がっています。障害のレベルによりますが、毎月6万円前後の障害年金が20才から受け取れます。

また、障害者雇用を採用する企業も増えていて、月に20万円前後の給料を受け取る人もいます。国の支援に守られているので、障害があるから「子どもにたくさんお金を残さなくてはいけない」ということはありません。

3. 普通に近づけようとしない

高度成長期の日本は、子どもは同じように教育され、同じようなレールを生きていく時代でした。よい学校を出て、大きな会社に勤めるというのが子育ての目標だったのです。発達障害であっても、重症でない限りは、勉強にも仕事にも普通にあわせるように無理強いされました。

結局社会の歯車からはずれてしまいましたが、どこにも受け皿はなく、家にひきこもるしか道がありませんでした。こうして心傷ついて、ひきこもりになった発達障害の人たちは現在40代から50代の年令になっています。いまでも改善策はなく、80才の親が50才のひきこもりの息子の面倒をみることまで起きています。これを「50・80問題」と呼んでいますが、こうした時代背景があったのです。

いまはナンバーワンよりオンリーワンと言われるように、個性を大切にする社会になりました。発達障害は個性と考えて、子どもがやりたがることを尊重し、その子どもにふさわしい生き方を選んであげましょう。少しでも普通に近づけようとして、勉強や運動で無理をさせることはやめましょう。アメリカには、好きなゲームだけやって、今ではプロゲーマーで大成功しているADHDの人、ゲームYouTuberで大成功しているアスペルガー障害の人もいます。

4. 親は息抜きをする

発達障害の子どもは感覚の偏りがあり、敏感なために子育てが難しいことがあります。親も思い通りにならずに疲れ果てて、子どもをつよく叱ってしまいます。このように発達障害の子どもとは、親子の情関係をつくるのが難しいのです。

親子の情関係を愛着と呼びますが、愛着を築けないでいると、情緒が不安定で自信のない子どもになってしまいます。子どもにイライラをぶつけないことが大切です。

何よりも、親自身が子育てで燃え尽きないように、息抜きの時間をつくりましょう。趣味をしたり、体を動かしたり、子育てのストレスを発散できるようにしましょう。また福祉の子育て支援を積極的に利用しましょう。

5. 社会の偏見やいじめから守ってあげる

障害に優しい社会になっているとはいえ、いじめの問題は絶えません。学校や施設などで問題がある場合はすぐに介入して子どもを守ってあげましょう。

また、感覚が敏感なために、普通の人なら気にならない出来事を理由に、うつ病や精神病になることがあります。早めに対処すれば必ず良くなりますので、おかしいと思ったら精神科に相談しましょう。

6. 社会と接点をもてるように

親が亡くなった時のことを考え、子どもにお金を残してあげようとする人が多いのですが、本人に管理する力がなければ意味がありません。せっかく財産を残しても、残った子どもはひきこもりでお金の使い方も援助の求め方も分からないというケースが多くあります。

最低限の生活費は福祉で援助を受けることができます。お金を残すことよりも、少しでも社会と接点をもつことや、自分から助けを求める力をつけてあげることの方が大切です。

家族が病んでいるサイン

家族が生活する空間が家庭ですが、何気なくいっしょに生活しているだけではありません。父親、母親、子供が、互いに深くつながりあっているため、どこかのつながりに何か問題が起きると、家族全員がその影響を受けてしまいます。家族は、メンバー一人一人が何らかの役割を持った一つのシステムと見ることができるでしょう。心理学では、これを「家族システム」と呼んでいます。

家庭には、団らん、子供を育(はぐく)む、地域とつながる、という3つの役割があります。ところが、夫婦が争ったり、親子が反発し合うなど、家族のどこかのつながりに問題が起きると、家族システムに歪みが起こり、家庭の本来の役割が機能しなくなります。人に病気があるように、家庭にも病気があるのです。

ここでは、家庭が病んでいるサインを6つ紹介しましょう。

1. 家庭に安らぎがない

健康的な家庭は、お互いがよいコミュニケーションをとり、メンバーが安心できる空間です。仕事や学校で辛いことがあっても、家に帰ると安らぎ、気持ちをリセットして次の日もがんばることができます。家庭の安定があってこそ、メンバーは社会で活躍できます。家庭の最も大切な機能は団らんなのです。

ところが、父親と母親の仲が悪くいつも喧嘩をしているならば、家庭に安らぎはありません。他にも、父親が毎日酒を飲んで帰り、少しでも機嫌を損ねると怒り出す家庭、母親が精神病で子供がそのケアをしなくてはならない家庭、なども同じです。

人は安らげる場所がなければ、家庭の外に安らぎを求めます。親の場合は、職場や趣味で付き合う人と家族のような関係を築こうとします。最悪の場合は、不倫という形で安らぎを求めることになるでしょう。子供の場合は、学校へ行かなくなり、不良仲間とつるむようになります。外に安らげる場所があればまだ良い方ですが、逃げ場がなければ、心を病んでいくでしょう。

2. 家庭に会話がない

お父さんは真面目に働き、お母さんは家族のために一生懸命に家事をして、はたから見れば普通の家庭でも、家族同士の会話がない場合があります。会話があったとしてもお互いの要求やスケジュールを伝えるだけの最低限のものです。これでは、お互いが何を考えているのかが分かりません。家族の心の結びつきがないのです。

人はつながりを求めます。つながりを通して、労(ねぎら)いや癒しが必要なのです。家庭につながりがなければ、家庭の外につながりを求めるようになるでしょう。家庭に安らぎがない状況と同じことが起きてしまいます。

3. 「家」の縛りがつよい

封建時代は、家を守り代々存続させることが何よりも優先されました。家族のメンバーよりも家の存続に価値を置いたのです。家を継げない男性、子供を産めない女性は価値がないと扱われました。

このような価値観は、はるか昔のことように感じますが、実はいまでも続いています。歌舞伎などの古典芸能の家庭は典型的なものですが、それだけでなく家が会社、老舗(しにせ)、病院などを経営していると、親は子供にその後を継ぐことを暗黙のうちに強要してしまいます。

子供は家族の一員ですが、独立した個人でもあります。子供の意見が尊重されずに、家を守ることばかりが優先されては、子供の心は病んでしまいます。

4. 人を呼べない

「家が散らかっていて人を呼べない」という程度ならば問題ないのですが、父親が人を迎えると怒る、母親の情緒が不安定である、ひきこもりの子供がいる、など、何かの理由があって部外者を寄せつけない場合があります。メンバーだけで家族の問題を解決できない場合は、外部の人の援助が必要です。

しかし、部外者を排除して孤立しては、永遠に問題を解決することができません。そこで育つ子供も孤立して助けを求められません。

5. 子供の接し方に差がでている

親が未熟であると、子供たちを平等に愛することができません。より優秀な子供、より素直で可愛い子供が愛されやすい傾向があります。また、兄弟同士で血がつながっていないと、血のつながっている子供がより愛されることもあります。

このように、兄弟間で親との関りに差ができてしまうと、より愛されなかった子供の心には大きな傷が残ってしまいます。家の中に差別があるのは、家庭が病んでいるサインでしょう。

6. 子供に問題が起きている

家庭は子供を育む場ですから、子供の心が病んでしまうことは、家庭が病んでいる大きなサインです。親が抱えている心の問題や夫婦仲が悪いことは、子供の心に引き継がれてしまいます。子供に心の病気、引きこもり、暴力などの問題が起きる場合は、親の問題や夫婦関係が原因のことが多いのです。家族はシステムですので、親の問題を解決していくと子供の問題が自然に解決することがあります。

例えば、仲が悪く話し合うことすらしなかった夫婦が、子供の問題から頻繁に話し合うようになり、互いに力を合わせるようになると、子供の問題が自然と解決に向かうこともあります。

「うちの家族はおかしいな」と感じたら、感じた人が何かアクションを起こしましょう。家族はシステムです。例え小さな出来事でも、それが起爆剤となって家族全体が良い方向に変わっていく引き金になるでしょう。